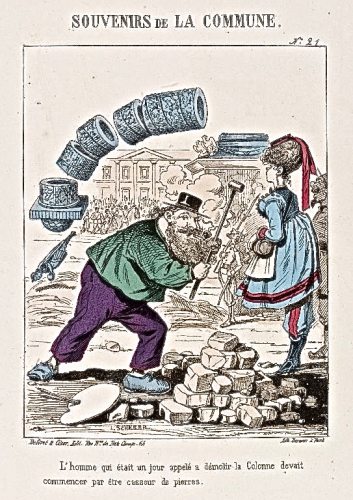

Je commence toujours une toile par le ciel

« Alfred Sisley est le plus impressionniste des impressionnistes » C’est ce que dira, au début du 20e siècle, le peintre Camille Pissarro à Henri Matisse.

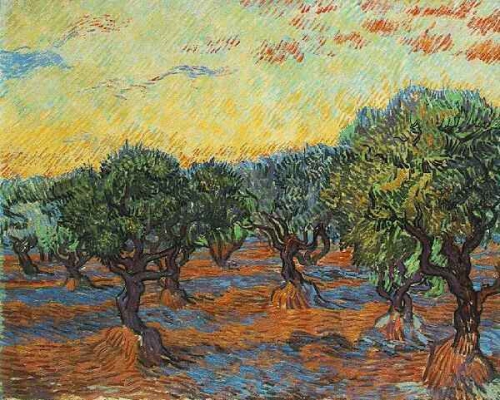

Du talent, il en a cet anglais, né à Paris de parents marchands anglais venus dans la capitale pour affaire. Influencé dans sa peinture par Camille Corot et Charles François Daubigny, il peint la nature aux environs de Paris. Le plein air… Comme ses amis, Renoir, Monet, Pissarro, il aime planter son chevalet dans la campagne. Régulièrement, il assiste aux réunions du café Guerbois présidées par le chef de file des avant-gardistes Edouard Manet. En 1874, 31 peintres, dont Sisley, les « refusés », participent à la première des expositions du groupe des impressionnistes.

Alfred Sisley - Vue du canal Saint-Martin, 1870, musée d’Orsay, Paris

De nombreux critiques et écrivains apprécient ce peintre paysagiste, qui peignait le mieux la fugacité des ciels, les lumières miroitantes le long des bords de la Seine et du Loing :

« Sisley fixe les moments fugitifs de la journée, observe un nuage qui passe et semble le peindre en son vol. Sur sa toile, l’air vif se déplace et les feuilles encore frissonnent et tremblent. Il aime les peindre surtout au printemps, quand les jeunes feuilles sur les branches légères poussent à l’envi, quand, rouges d’or, vert roussi, les dernières tombent en automne, car espace et lumière ne font alors qu’un, et la brise agite le feuillage, l’empêche de devenir une masse opaque, trop lourde pour donner l’impression d’agitation et de vie. » - Stéphane Mallarmé, 1876, (The Impressionnists and Édouard Manet).

« Il a aimé les bords des rivières, les lisières des bois, les villes et les villages entrevus à travers les arbres, les vieilles constructions enfouies dans la verdure, les soleils du matin en hiver, les après-midi d’été. Il a exprimé délicatement les effets produits par le feuillage. […]

Ce n’est pas un genre facile et inférieur que la peinture de paysage. […] La vérité, c’est qu’un paysage comporte autant de nuances, autant de passages rapides d’expressions qu’un visage […].

Les grands noms sont aussi rares qu’ailleurs dans la peinture de paysage. Un de ces noms est celui d’Alfred Sisley. » - Gustave Geffroy (« Sisley », Les Cahiers d’aujourd’hui, 1923)

« C’est le peintre des grandes rivières bleues se courbant vers l’horizon, des vergers fleuris, des collines claires où s’étagent des hameaux aux toits rouges, c’est, surtout, le peintre des ciels français qu’il exprime avec une vivacité et une souplesse admirables. Il a le sens des transparences de l’atmosphère. » - Camille Mauclair (L’Impressionnisme, son histoire, son esthétique, ses maîtres, Paris, 1904)

Alfred Sisley - Le pont de Villeneuve-la-Garenne, 1872, The Metropolitan Museum of Art, New York

Dans la seconde partie de sa carrière, Alfred Sisley n’aura pas la chance de connaître la reconnaissance de certains de ses amis impressionnistes comme Auguste Renoir et Claude Monet.

Dans une lettre à Adolphe Tavernier, Sisley, 7 ans avant son décès, retiré à Moret-sur-Loing proche de Paris, explique son approche esthétique :

Lettre à Adolphe Tavernier (critique d’art et ami de l’artiste) – Moret-sur-Loing, le 24 janvier 1892

Cher Monsieur Tavernier,

Il n’y a rien que je ne fasse pour vous être agréable, mais je vous avoue que coucher sur le papier des aperçus de ce qu’on appelle aujourd’hui son « esthétique » est joliment scabreux.

A ce propos voici une anecdote qui m’a été contée sur Turner. Le grand peintre anglais. Il sortait de chez un confrère. On s’était pas mal disputé à propos de peinture. Lui n’avait pas soufflé mot. Arrivé dans la rue et se tournant vers un ami qui l’accompagnait : « Drôle de chose que la peinture hein ! »

Vous le voyez, ce n’est pas d’aujourd’hui que certains peintres ont de la répugnance à faire de la théorie. Je me vois obligé de vous faire une sorte de cours de paysage, car je ne sais pas trop vous expliquer autrement comment je le comprends.

L’intérêt dans une toile est multiple. Le sujet, le motif doit toujours être rendu d’une façon simple, compréhensible, saisissante pour le spectateur. Il doit être amené (le spectateur), par l’élimination de détails superflus, à suivre le chemin que le peintre lui indique et voir tout d’abord ce qui a empoigné celui-ci : Il y a toujours dans une toile le coin aimé : c’est un des charmes de Corot et aussi de Jongkind.

Après le sujet, le motif, un des côtés le plus intéressant du paysage est le mouvement, la vie. C’est aussi un des plus difficiles à obtenir. Donner l’illusion de la vie est pour moi le principal dans une œuvre d’art – tout doit y contribuer : la forme, la couleur, la facture. C’est la vie qui donne l’émotion. Et quoique la première qualité du paysagiste doit être le sang-froid, il faut que la facture, en de certains moments plus emballée, communique au spectateur l’émotion que le peintre a ressentie.

Vous voyez que je suis pour la diversité de la facture dans le même tableau. Ce n’est pas tout à fait l’opinion courante, mais je crois être dans le vrai, surtout quand il s’agit de rendre un effet de lumière. Car le soleil, s’il adoucit certaines parties du paysage en exalte d’autres, et ces effets de lumière qui se traduisent presque matériellement dans la nature, doivent être rendus matériellement sur la toile. Il faut que les objets soient rendus avec leur texture propre, il faut encore et surtout qu’ils soient enveloppés de lumière, comme ils le sont dans la nature. Voilà le progrès à faire.

C’est le ciel qui doit être le moyen, (le ciel ne peut pas être qu’un fond) il contribue au contraire non seulement à donner de la profondeur par ces plans, (car le ciel a des plans comme les terrains) il donne aussi le mouvement par sa forme, par son arrangement en rapport avec l’effet ou la composition du tableau. Y en a-t-il de plus beau et de plus mouvementé que celui qui se reproduit constamment en été, je veux parler du ciel bleu avec les beaux nuages blancs baladeurs. Quel mouvement, quelle allure n’est-ce-pas ?

Il fait l’effet de la vague quand on est en mer, il exalte, il entraîne.

Un autre ciel : celui-là plus tard, le soir. Les nuages s’allongent, prennent souvent la forme de sillages, de remous, qui semblent immobilisés au milieu de l’atmosphère et peu à peu on les voit disparaître absorbés par le soleil qui se couche. Celui-là est plus tendre, plus mélancolique, il a le charme des choses qui s’en vont. C’est celui de la « meule ». Mais je ne veux pas vous raconter tous les ciels. Je ne vous parle ici que de ceux que je préfère entre tous, ils sont à l’infini et sont toujours différents.

J’appuie sur cette partie du paysage parce que je voudrais vous faire bien comprendre l’importance que j’y attache. Comme indication : Je commence toujours une toile par le ciel. Quels sont les peintres que j’aime ? Pour ne parler que des contemporains : Delacroix, Corot, Millet, Rousseau, Courbet, nos maîtres. Tous ceux enfin qui ont aimé la nature et qui ont senti fortement.

Voilà cher Monsieur Tavernier ce que je trouve à vous dire sur le moment, sans trop me répéter. Vous trouverez je l’espère ce que vous me demandez. Et quoique ce soit bien mal arrangé je vous ai raconté cela tel que je le pensais dans le moment. J’ai oublié cependant une des qualités essentiel pour un peintre : c’est la sincérité devant la nature.

Bien sincèrement et bien amicalement à vous.

Alfred Sisley - Moret-sur-Loing, 1891, Galerie H. Odermatt-Ph. Cazeau, Paris

En 1892, Sisley écrit à son ami Tavernier : « Je suis donc depuis bientôt 12 ans à Moret où aux environs. C’est à Moret devant cette nature si touffue, ses grands peupliers, cette eau du Loing si belle, si transparente, si changeante, c’est à Moret certainement que j’ai fait le plus de progrès dans mon art ; surtout depuis trois ans. Aussi quoiqu’il soit bien dans mes intentions d’agrandir mon champ d’études, je ne quitterai jamais complètement ce coin si pittoresque ».

Personnellement, je connais bien la ville de Moret-sur-Loing. Rien n’a changé depuis la représentation de Sisley ci-dessus : une vue prise à la sortie de ville, l’église Notre-Dame dominant les maisons longeant le Loing. Celui-ci coule sous le petit pont au pied de la porte de Bourgogne, puis avance en s’élargissant, les bords plantés de peupliers. Un calme, un charme poétique…

Aujourd’hui où l’on parle beaucoup de nationalité en France, une tristesse m’habite : qui connaissait mieux que l’artiste les paysages français ? Un an avant son décès, Sisley entreprend des démarches pour obtenir la nationalité française. L’avis administratif est favorable, il ne deviendra français qu’un an plus tard. Il était mort.

Sur sa tombe, à Moret-sur-Loing, est inscrite comme épitaphe, une citation de la lettre à Adolphe Tavernier ci-dessus : « Il faut que les objets soient enveloppés de lumière comme ils le sont dans la nature ».

comme un des plus grands portraitistes du 18ème siècle.

comme un des plus grands portraitistes du 18ème siècle.