Edgar Degas - Un bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, 1873, musée des Beaux-Arts, Pau

Savait-on qu’Edgar Degas (De Gas pour l’état civil) avait une branche familiale américaine par sa mère qui était créole ?

Nous sommes en 1872, le peintre a 38 ans et est au tout début de sa longue carrière. Le charme et l’exotisme de la Louisiane, ancienne colonie française, le fascine. Il décide donc de rendre visite à son oncle et ses deux frères à la Nouvelle-Orléans. L’oncle a fait fortune dans le coton et les assurances. Les deux jeunes frères, Achille et René, travaillent dans l’entreprise familiale avec l’oncle.

En octobre 1872, Edgar embarque, direction la Louisiane où sa famille américaine l’attend au grand complet. Il découvre la ville et les maisons luxueuses que plusieurs générations de créoles ont construites. La ville est en pleine reconstruction après les atrocités de la guerre de Sécession. La maison de son oncle a belle allure. Un atelier pour exercer son art lui est offert. Le frère, René, rapporte dans une lettre « Edgar est plein de curiosité pour la Nouvelle-Orléans et sa famille. Il semble enchanté de leur accent du Sud qu’il s’évertue d’apprendre ». L’artiste peint des portraits de famille, naturels et tendres. Il s’emporte : « Rien n’est plus difficile que les portraits de famille ! Faire asseoir une cousine pour vous alors qu’elle allaite un bébé criard de deux mois est très difficile. »

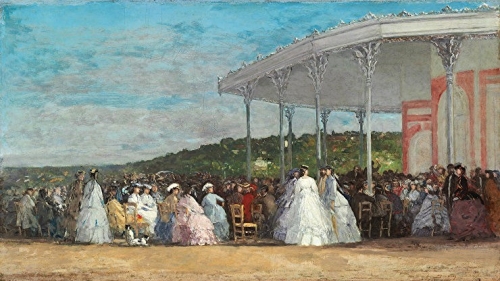

Début 1873, se languissant de la capitale parisienne, Degas prolonge son séjour de trois mois pour peindre le bureau de coton de son oncle où il va chaque jour. La toile se nomme « Un bureau de coton à la Nouvelle-Orléans » et montre son oncle et ses frères au travail : l’oncle assis au premier plan examinant un échantillon de coton ; Achille accoudé à la cloison vitrée, à gauche du tableau ; René, assis, lisant le journal. Au centre, un acheteur et un courtier négocient autour d’une table recouverte de coton. L’œuvre, accordant la primauté au dessin, est loin du mouvement impressionniste à venir deux ans plus tard et s’attache surtout à présenter la réussite des Degas dans le commerce et l’industrie textile.

Dans les deux extraits de lettres ci-dessous, écrites à la Nouvelle-Orléans, l’on retrouve la verve savoureuse et l’humour étonnant du peintre que connaissent bien toutes ses relations.

Lettre à Lorentz Frölich (peintre danois et ami de l’artiste) – Nouvelle-Orléans, le 27 novembre 1872

[…]

L’océan ! Que c’est grand et que je suis loin de vous ! Le Scotia sur lequel je suis venu est un bateau anglais rapide et sûr. Il nous a menés (j’étais avec mon frère René) en dix jours, en 12 même, de Liverpool à New-York, l’Empire City. Triste traversée ! Je ne savais pas l’anglais, je ne le sais guère plus, et il y a sur la terre anglaise, même en mer, une froideur et une méfiance de convention que vous avez peut-être tâtées déjà.

New-York, grande ville et grand port. […] Quatre jours de chemin de fer nous ont mis enfin ici. […]

Que de choses nouvelles j’ai vues, que de projets cela m’a mis en tête mon cher Frölich ! L’art ne s’élargit pas, il se résume. Et, si vous aimez les comparaisons à tout prix, je vous dirai que pour produire de bons fruits, il faut se mettre en espalier. On reste là toute sa vie, les bras étendus, la bouche ouverte pour s’assimiler ce qui se passe, ce qui est autour de vous et en vivre.

Avez-vous lu les Confessions de J.-Jacques Rousseau ? Sans doute oui. Vous rappelez-vous alors sa manière de décrire son vrai fond d’humeur, quand il est retiré dans l’île de St Pierre, en Suisse, et qu’il raconte que dès le jour il sortait, qu’il allait d’un côté ou de l’autre, sans savoir, qu’il examinait tout, qu’il entreprenait des travaux de dix ans et qu’il les laissait au bout de dix minutes sans regret ? Eh bien ! j’en suis là, parfaitement. Tout m’attire ici, je regarde tout, je vous décrirai même tout exactement à mon retour.

Rien ne me plaît comme les négresses de toute nuance, tenant dans leurs bras des petits blancs, si blancs, sur des maisons blanches à colonnes de bois cannelées et en jardins d’orangers, et les dames en mousselines sur le devant de leurs petites maisons, et les streamboats à deux cheminées, hautes comme des cheminées d’usines, et les marchands de fruits à boutiques pleines et bondées, et le contraste des bureaux actifs et aménagés si positivement avec cette immense force animale noire, etc. etc. Et les jolies femmes de sang pur, et les jolies quarteronnes, et les négresses si bien plantées !

Je viens de rater un grand pastel avec une certaine mortification. Je compte si j’en ai le temps rapporter quelque chose du crû, mais pour moi, pour ma chambre. On ne doit pas faire indifféremment de l’art de Paris et de la Louisiane, ça tournerait au Monde Illustré.

Lettre à Henri Rouart (peintre, industriel, et grand ami de l’artiste) – Nouvelle-Orléans, le 5 décembre 1872

[…]

René (le frère d’Edgar) est dans sa famille ici, il n’a que peu le mal du pays. Sa femme est aveugle mais elle est au-dessus de son malheur. On attend le troisième enfant dont je serai le parrain et qui n’aura pas ma turlutaine.

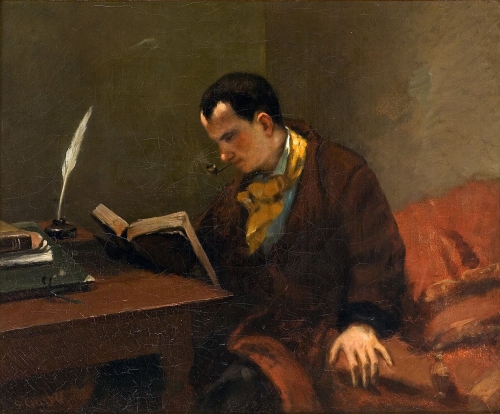

Edgar Degas - Madame René De Gas, 1873, National Gallery of Art, Wahington (Degas peint Estelle sa belle-sœur aveugle, une ample robe cachant sa grossesse, dans une belle harmonie de gris, blancs et roses)

Les femmes ici sont presque toutes jolies, et beaucoup ont même dans leurs charmes cette pointe de laideur sans laquelle point de salut. Mais je crains que leur tête ne soit aussi faible que la mienne, ce qui ferait à deux une drôle de garantie pour une nouvelle maison. Je viens, hélas ! de lâcher quelque chose qui n’est rien et peut m’attirer une réputation atroce. Gardez-vous, Rouart, sur votre honneur, de ne jamais répéter de manière à ce que cela puisse être rapporté ici, à des personnes d’ici, ou à des personnes qui connaissent des personnes d’ici, que je vous ai dit que les femmes de la Nouvelle-Orléans paraissent faibles d’esprit ; ceci est sérieux – on ne badine pas ici. Ma mort ne laverait pas un tel affront et la Louisiane doit être respectée par tous ses enfants dont je suis à peu près un. – Si je vous disais après cela qu’elles doivent être bonnes, l’insulte serait entière et vous m’auriez, en répétant encore cela, livré définitivement à mes bourreaux.

Je blague un peu, les femmes créoles ont quelque chose qui captive. […] Il y a de la tendresse à la 18e siècle dans leur air. De ces familles, beaucoup sont venues ici en culotte courte et ce parfum ne s’est pas encore en allé.

Votre dévoué DEGAS

S’il fut court, ce séjour fut une étape décisive dans la formation artistique du peintre. À son retour, il décidera d'abandonner définitivement ses sujets historiques d'inspiration néoclassique à la mode dans les années 1860, préférant aborder la réalité quotidienne dans la lignée de ses toiles peintes à La Nouvelle-Orléans.

En 1874, la première exposition des peintres impressionnistes va se dérouler dans les locaux du photographe Nadar à Paris. Il y participera avec ses amis avant-gardistes. Son exploration de certains thèmes nouveaux et moyens picturaux inédits commencera.