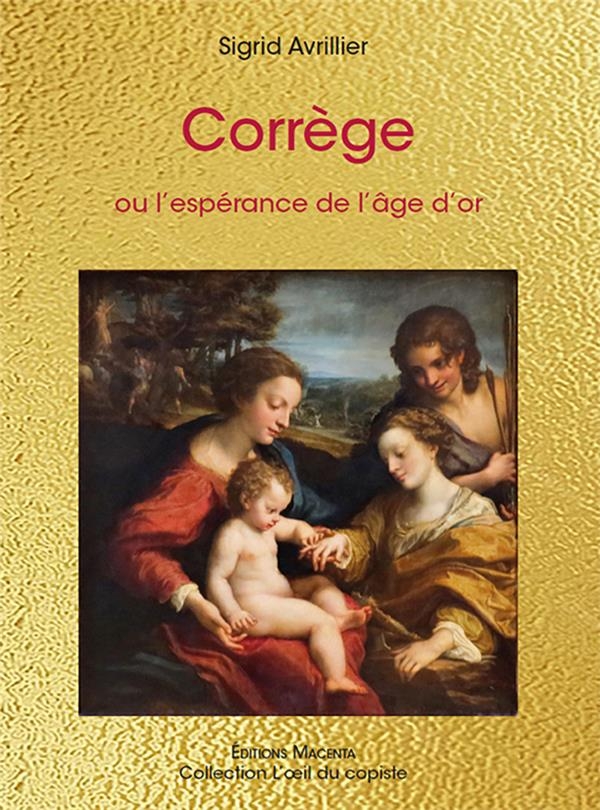

Corrège - Le Mariage mystique de sainte Catherine d'Alexandrie en présence de saint Sébastien, 1527, Musée du Louvre

« Je savais cependant qu’au-delà des aspects techniques, il me faudrait essayer de retrouver cette magie qui fait toute la différence entre une copie, aussi fidèle soit-elle, et son original. Et c’est là que commença l’envie de savoir… »

Je retrouve une deuxième fois, après « Les Grâces de Rubens », la scientifique émérite Sigrid Avrillier, menant en parallèle une carrière de peintre, sculpteur sur pierre et copiste au Louvre. La qualité des livres des éditions Macenta est toujours un plaisir pour les yeux. L’importante iconographie qui accompagne les textes ne peut que réjouir les passionnés de peinture.

L’auteure, installée comme copiste dans la Grande Galerie du Louvre, sous l’œil attentif des visiteurs, non loin de la salle où ceux-ci vont se presser pour voir La Joconde, a choisi de s’intéresser à un des plus importants peintres de la Renaissance italienne du 16e : Antiono Allegri da Corregio, dit en français tout simplement Corrège. Celui-ci côtoya ses grands contemporains, Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange, dont il s’inspira.

Mazarin rêvait de faire de la toile du Corrège « Le Mariage mystique de sainte Catherine, devant saint Sébastien », un des plus beaux joyaux de sa collection d’art. « Il ne faut en aucun cas laisser passer celui du Corrège quoi qu’il en coûte », écrit-il. Grâce à lui, l’œuvre entra dans les collections royales et est devenue un des fleurons du Musée du Louvre.

Sainte Catherine aurait subi le martyre à Alexandrie au début du 4e siècle pour avoir affronté l’empereur romain Maxence. L’église profita de la légende tardive de la sainte au 12e siècle pour, par ce motif poétique du mariage mystique et la dévotion à l’Enfant Jésus, donner dans sa lutte contre l’hérésie une consécration divine à la Vierge Marie que de nombreux tableaux vont montrer avant Corrège.

Un visiteur de passage dans la Grande Galerie pourrait certainement, comme moi-même, s’interroger sur le thème de cet étrange tableau de mariage mystique. Alors à l’apogée de sa carrière, Corrège le peignit pour un notable de Modène vers 1527. Il semblerait être le dernier tableau religieux du peintre avant sa mort en 1534. Quatre personnages occupent le premier plan : la vierge Marie porte sur ses genoux l’Enfant Jésus. Face à elle, sainte Catherine, agenouillée, tend la main à l’enfant qui va saisir son annulaire droit. Les trois mains réunies forment un élégant bouquet de doigts. Derrière sainte Catherine se penche saint Sébastien. Curieusement, au loin, un paysage étonnant de violence surplombe la scène.

Une impression de sérénité profonde se dégage des visages des deux femmes. En regardant la toile de Corrège, je repense à la merveilleuse « Vierge à l’Enfant avec Sainte-Anne », restaurée récemment au Louvre, une des trois toiles que Léonard de Vinci apporta avec lui en France en 1516. Les couleurs de la robe et du manteau de la Vierge sont semblables. Je retrouve le rendu vaporeux des corps en léger clair-obscur et le sourire bienheureux de la Vierge sur son enfant.

Léonard de Vinci - sainte Anne, 1519, Musée du Louvre, paris

Corrège, que je connaissais mal, m’a séduit. L’apparence « tendre et suave » que l’on rencontre dans la plupart de ses toiles faisait les délices de Stendhal au 19e. Cette douceur toujours empreinte d’humanité devait être un trait du caractère de l’artiste.

À partir de 1519, il a 30 ans, le parcours de Corrège se fait essentiellement à Parme où il obtient ses commandes les plus importantes : grandes fresques de coupoles ouvrant sur la clarté du ciel, et magnifiques retables de Madones rappelant Raphaël.

« L’Adoration des bergers de nuit », plus doux que les nuits du Caravage, est splendide.

Corrège - Adoration des bergers (la Nuit), 1525-1530, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde

Un deuxième « Mariage mystique de sainte Catherine » peint vers 1518 est, à mes yeux, un petit bijou : les trois personnages, éclairés d’un clair-obscur vacillant, évoquent un étonnant bonheur champêtre désacralisé dans lequel l’Enfant Jésus, plus âgé, s’apprête à passer en souriant l’anneau du mariage au doigt de la sainte et semble se préparer à engager une relation personnelle avec elle.

Corrège - Mariage mystique de saine Catherine d'Alexandrie, 1518, Museo e Real di Capodimonte, Naples

À la fin du livre, Sigrid Avrillier tente d’élucider la signification de ce mariage mystique de sainte Catherine avec l’Enfant Jésus à l’époque de Corrège. Celui-ci aurait-il laissé un message ? Sur la toile, l’image idyllique du mariage mystique de Corrège ne peut cacher le paysage en arrière-plan, un peu flou, montrant les martyres subis par sainte Catherine et saint Sébastien et des scènes de violences et de guerre.

Le commanditaire du tableau aurait, semble-t-il, désiré dévoiler ses convictions religieuses, en particulier son espoir en un retour de l’église romaine à l’âge d’or de l’église primitive. De ce fait, le peintre ne pouvait, las des comportements belliqueux de son temps, se contenter de l’image belle et rassurante des femmes vue de prime abord et aurait montré également la dure réalité des malheurs engendrés par les guerres.

Les lecteurs apprécieront en annexe l’analyse détaillée de la copiste sur son travail de plusieurs mois dans la Grande Galerie du Louvre.

Commentaires

Je te lis avec admiration !

Comment sans ta science en or saurais-je

Comprendre avec considération

Tout le talent d'un illustre Corrège !

Bonjour cher Alain,

Je prends le temps de t'écrire mes hommages car voilà bien trop longtemps que je n'ai posté quelques vers sur ton blog merveilleux. J'ai comme toujours apprécié ma leçon et je suis ravie d'avoir un peu plus découvert Corrège par ta plume.

Bonne soirée et bon week-end

Corrège fait partie de cette multitude de grands peintres italiens qui évoluèrent au 16e, grande époque pour l'Italie.

Merci Marlène.