CORRESPONDANCE - EXTRAITS CHOISIS

Vincent Van Gogh – Le semeur, juin 1888, Kröller-Müller museum, Otterlo

Le peintre Paul Gauguin, un ami connu à Paris, est à Pont-Aven en Bretagne et rencontre de grosses difficultés financières. Il a demandé l’aide du marchand d’art qu’est Théo. Vincent nourrit le projet de le faire venir à Arles.

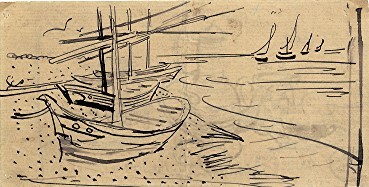

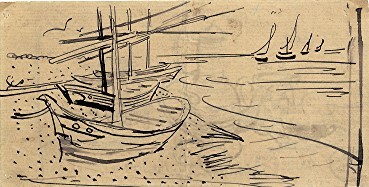

En juin, Vincent va passer une semaine au bord de la mer Méditerranée, aux Saintes-Maries-de-la Mer. Il revient avec de nombreux croquis de bateaux et de chaumières.

Lettre à Théo – vers le 28 mai 1888

C’est drôle qu’un de ces soirs ci à Montmajour, j’ai vu un soleil couchant rouge qui envoyait des rayons dans les troncs et feuillages de pins enracinés dans un amas de rochers, colorant d’orangé feu les troncs et les feuillages, tandis que d’autres pins sur des plans plus reculés, se dessinaient bleu de Prusse sur un ciel bleu-vert tendre, céruléen. C’est donc l’effet de ce Claude Monet. C’était superbe.

Lettre à Théo – vers le 29 mai 1888

Moi cela me chagrine de dépenser tant à moi seul. Mais pour y porter remède il n’y en a pas d’autre que celui de trouver une femme avec de l’argent, ou des copains qui s’associent pour les tableaux. Or je ne vois pas la femme, mais je vois les copains.

[…] Voici, ce serait un commencement d’association. Bernard, qui va aussi dans le midi, nous joindra, et sache le bien, moi je te vois toujours en France à la tête d’une association d’impressionnistes. [...] Tu dois sentir combien cela me contrarie de dépenser plus qu’eux ; il faut que je trouve une combinaison plus avantageuse et pour toi et pour eux. Et cela serait ainsi. Réfléchis-y bien pourtant, mais est-ce que ce n’est pas vrai qu’en bonne compagnie on pourrait vivre de peu, pourvu qu’on dépense son argent chez soi.

Lettre à Théo – vers le 4 juin 1888

Mon cher Théo, je t’écris de Stes Maries au bord de la Méditerranée enfin. La Méditerranée a une couleur comme les maquereaux, c’est à dire changeante, on ne sait pas toujours si c’est vert ou violet, on ne sait pas toujours si c’est bleu, car, la seconde après, le reflet changeant a pris une teinte rose ou grise.

[…]

Un très beau gendarme est venu m’interviewer ici, et aussi le curé. Les gens ne doivent pas être bien méchants ici, car même le curé avait presque l’air d’un brave homme.

[...]

Je me suis promené une nuit au bord de la mer sur la plage déserte. C’était pas gai, mais pas non plus triste, c’était beau. Le ciel d’un bleu profond était tacheté de nuages d’un bleu plus profond que le bleu fondamental d’un cobalt intense, et d’autres, d’un bleu plus clair comme la blancheur bleue de voies lactées. Dans le fond bleu, les étoiles scintillaient claires, verdies, jaunes, blanches, roses plus claires, plus diamantées, davantage comme des pierres précieuses de chez nous – même à Paris – c’est donc le cas de dire : opales, émeraudes, lapis, rubis, saphirs.

Lettre à Emile Bernard – vers le 7 juin 1888

Ai passé une semaine à Saintes Maries et pour y arriver ai traversé en diligence la Camargue avec des vignes, des landes, des terrains plats comme la Hollande. Là, à Stes Maries, il y avait des filles qui faisaient penser à Cimabue et à Giotto, minces, droites, un peu tristes et mystiques. Sur la plage toute plate, sablonneuse, de petits bateaux verts, rouges, bleus, tellement jolis comme forme et couleur qu’on pensait à des fleurs. Un seul homme les monte, ces barques-là ne vont guère sur la haute mer. Ils fichent le camp lorsqu’il n’y a pas de vent et reviennent à terre s’il en fait un peu trop.

Vincent Van Gogh – croquis de bateaux de pêche aux Saintes-Maries, juin 1888

Vincent Van Gogh – croquis de chaumières au Saintes-Maries, juin 1888

Vincent Van Gogh – Bateaux de pêches sur la plage des Saintes-Maries, juin 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam

Lettre à sa sœur Willemien – vers le 20 juin 1888 (traduite du néerlandais)

Une de mes connaissances assure que « le meilleur traitement pour toutes les maladies, c’est de les traiter avec le plus profond mépris ».

Le remède contre les immersions dont tu parles (la mélancolie), ne pousse pas, pour autant que je sache, parmi les plantes médicinales connues. Je n’en emploie pas moins, dans ces cas là, de grandes quantités de mauvais café, non pas parce que c'est très bon pour une denture déjà délabrée, mais parce que ma grande puissance d’imagination me met en état d’avoir une confiance, une foi (digne d’un idolâtre, d’un chrétien ou d’un anthropophage) dans l’efficacité ragaillardissante du dit liquide. Heureusement pour mes congénères, je me suis jusqu’à ce jour soigneusement gardé de leur recommander comme efficaces ce remède, ou d’autres analogues.

Vincent se livre à une longue réflexion sur la peinture et les peintres dont je ne cite que de courts passages :

Faire un tableau offre un réel plaisir ; cela dit, il reste aussi qu’il y a ici, en ce moment, une équipe d’une vingtaine de peintres, ayant tous plus de dettes que d'argent, ayant tous une façon de vivre qui ressemble un peu à celle des chiens de rue, mais qui, peut-être, auront plus d’importance que tout le Salon officiel, quant à la facture des œuvres, dans l’avenir.

L’art d’aujourd’hui, l’art officiel, l’éducation artistique officielle, sa gestion, son organisation, sont abrutis, sont vermoulus, comme la religion que nous voyons tomber ; l’art d’aujourd’hui ne durera pas. Quel que soit le nombre d’expositions, d’ateliers, d’écoles, etc., il ne durera pas, pas plus que le commerce des tulipes.

[…] Donc, cette vingtaine de peintres que l'on appelle des impressionnistes, bien que certains d'entre eux soient devenus passablement riches et d’assez grands seigneurs dans la société, ne sont pour le plus grand nombre que de pauvres bougres qui vivent au café, logent dans des auberges bon marché, ne subsistent qu’au jour le jour.

N’empêche qu’en une seule journée, les vingt peintres dont je te parle peignent tout ce qui leur tombe sous les yeux mieux que maint seigneur du monde artistique ayant un grand nom, une réputation.

Je dis cela pour te faire comprendre quelle sorte de lien m’attache aux peintres français qu’on nomme les impressionnistes, pour te dire que je connais personnellement beaucoup d'entre eux et que je les aime. Et aussi que, dans ma propre technique, j’ai les mêmes idées concernant les couleurs, que je pensais déjà comme eux autrefois en Hollande.

[…] Il y a des couleurs qui se font valoir, qui se marient, qui se complètent comme l’homme et la femme se complètent.

Autre chose : quelqu'un qui sait réellement jouer du piano ou du violon, est, à ce qu’il me semble, franchement amusant en tant qu’homme. Il prend son violon, se met à jouer, et toute une assemblée se distrait à l’écouter au long d’une soirée. Un peintre doit pouvoir faire de même. C’est pour moi toujours un plaisir que quelqu’un soit présent lorsque je travaille dehors. Mettons qu’on se trouve dans les blés. Eh bien, au cours d’une paire d’heures, on doit pouvoir peindre le champ de blé, et le ciel au-dessus dans le lointain. Celui qui assiste à cela, se gardera bien par la suite de parler de la maladresse des impressionnistes et de leur vilaine facture. Tu comprends cela ?

Ils sont rares, aujourd’hui, ceux qui s’intéressent assez à la peinture pour nous tenir compagnie ; mais quand cela leur arrive, ils sont parfois tout saisis, et même emballés. […] Dès lors, ne peux-tu concevoir que la nouvelle manière de peindre apporte quelque chose ?

[…]

J’ai fait de moi un portrait dans la glace :

Un visage gris-rose et des yeux verts, des cheveux couleur de cendre, un front ridé et, autour de la bouche, raide et comme en bois, une barbe très rouge, un peu en pagaye, et triste ; mais les lèvres sont pleines ; un sarrau bleu de toile grossière, et une palette avec du jaune citron, du vermillon, du vert Véronèse, du bleu de cobalt, enfin toutes les couleurs sur la palette, excepté l’orangé de la barbe, rien que des couleurs pures.

Lettre au peintre John Peter Russell – vers le 17 juin 1888 (traduite de l’anglais)

J’ai commencé à dessiner sur le papier la tête de la fillette malpropre que j'ai aperçue cet après-midi alors que je peignais une vue sur la rivière avec un ciel jaune verdâtre. Cette gamine des rues, j’avais trouvé qu’elle avait vaguement un air de personnage florentin, une de ces têtes des tableaux de Monticelli ; rêvant et dessinant, j’ai travaillé sur votre lettre. Je joins ce bout de griffonnage pour que vous puissiez juger de mes absences et que vous me pardonniez de n’avoir pas écrit plus tôt.

Vincent Van Gogh – Arles, croquis d’une fillette, juin 1888

Vincent Van Gogh – fille avec les cheveux ébouriffés, juin 1888, musée des Beaux-Arts La Chaux de fonds, Suisse

[…]

Je travaille à un semeur : le grand champ tout violet, le ciel et le soleil très jaunes. C’est un sujet difficile à traiter.

Vincent Van Gogh – croquis semeur au soleil couchant, juin 1888

Lettre à Théo – vers le 21 juin 1888

J’ai enfin un modèle – un Zouave – c’est un garçon à petite figure, à cou de taureau, à l’oeil de tigre, et j’ai commencé par un portrait et recommencé par un autre. Le buste que j’ai peint de lui était horriblement dur, en uniforme du bleu des casseroles émaillées bleues, à passementerie d’un rouge orangé fané, avec deux étoiles citron sur la poitrine, un bleu commun et bien dur à faire.

La tête féline, très bronzée, coiffée d’un bonnet garance, je l’ai plaquée contre une porte peinte en vert et les briques orangées d’un mur. C’est donc une combinaison brutale de tons disparates pas commode à mener.

L’étude que j’en ai fabriquée me parait très dure et pourtant je voudrais toujours travailler à des portraits vulgaires et même criards comme cela. Cela m’apprend et voilà ce que je demande surtout à mon travail.

Lettre à Théo – vers le 25 juin 1888

Je dois te prévenir que tout le monde va trouver que je travaille trop vite.

N’en crois rien.

N’est ce pas l’émotion, la sincérité du sentiment de la nature qui nous mène, et si ces émotions sont quelquefois si fortes qu’on travaille sans sentir qu’on travaille, lorsque quelquefois les touches viennent avec une suite et des rapports entre eux comme les mots dans un discours ou dans une lettre, il faut alors se souvenir que cela n’a pas toujours été ainsi, et que dans l’avenir il y aura aussi bien des jours lourds sans inspiration.

Donc il faut battre le fer pendant qu’il est chaud et mettre les barres forgées de côté.

Derrière ma chaise est un modèle de femme nue. Elle est appuyée sur le dossier de ma chaise, me regardant peindre un instant ; ses habits sont à terre en avant du tableau. Puis un chat blanc près de ma chaise.

Derrière ma chaise est un modèle de femme nue. Elle est appuyée sur le dossier de ma chaise, me regardant peindre un instant ; ses habits sont à terre en avant du tableau. Puis un chat blanc près de ma chaise.

qui lit dans un grand livre.

qui lit dans un grand livre.