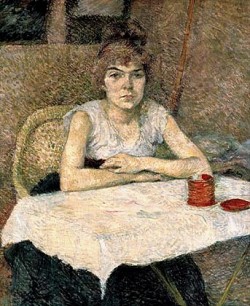

11. Auguste Renoir – Ma période impressionniste : 4. Aline Charigot

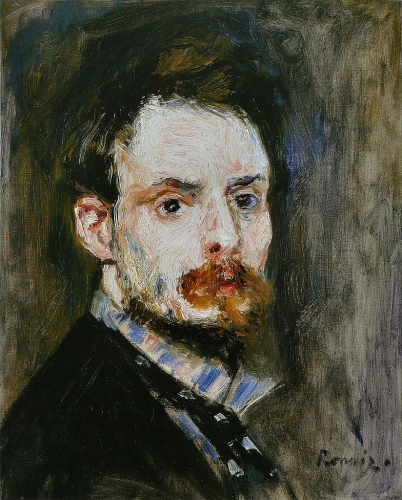

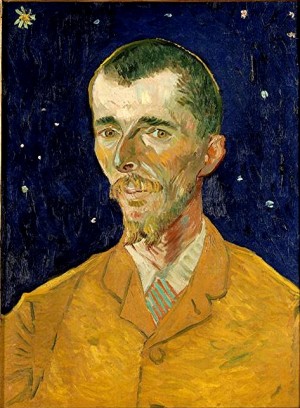

Auguste Renoir – Autoportrait, 1875, Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, USA

Été 1879… J’avais trente-huit ans et j’étais amoureux…

Ma vie de peintre s’organisait. Les Montmartrois m’avaient adopté et tout le monde connaissait mes vêtements gris rayés et mon petit chapeau de feutre. Je n’avais aucun mal à trouver des modèles. Les mères savaient que j’étais peintre et affluaient en me vantant les qualités de leurs filles. Entre les gamines de la Butte et les modèles professionnels, actrices ou demi-mondaines, mes journées étaient bien remplies. Parfois, en voyant la fraîcheur des jeunes adolescentes qui venaient à mon atelier, j’éprouvais des voluptés de peintre. Il arrivait, lorsque je leur plaisais, ce qui était rare, que certaines me regardent avec des yeux faussement candides. J’avais envie de peindre et pas autre chose…

Ma méthode était efficace : « Présentez-moi à votre mère », leur disais-je. Cela m’amenait de nombreux modèles sans passer pour un satyre.

Je vivais un rêve. Aline Charigot était entrée dans ma vie récemment.

Je l’avais rencontrée très facilement pour la bonne raison qu’elle habitait avec sa mère, une bourguignonne qui roulait les « r », en face de mon atelier rue Saint-Georges à Paris. Madame Charigot mère avait été abandonnée par son mari et vivait de travaux de couture. Sa fille Aline était destinée à rester dans le métier elle aussi. Elle gagnait bien sa vie chez une couturière, une brave femme du bas de la Butte.

« Prends-le riche et pas trop jeune ! Avec ta frimousse ce ne sera pas trop difficile ! », lui avait dit la couturière. Elle voulait la marier et lui prédisait un brillant avenir. J’étais pauvre, pas jeune, elle avait dix-neuf ans, et moi une vingtaine de plus. Comble de chance, c’était moi qu’Aline avait en tête !

Un jour que la mère d’Aline, curieuse, était entrée dans mon atelier accompagnée de sa fille, elle s’était plantée devant la toile sur laquelle je travaillais et m’avait lancé d’un air ironique : « C’est avec cela que vous gagnez votre vie ? Eh bien, vous avez de la chance ! ». Aline donna l’ordre à sa mère de sortir aussitôt, ce qu’elle fit en courbant la tête, et ne revint jamais.

De temps à autre, ma nouvelle amie me servait de modèle. Elle avait un côté « chatte ». J’avais toujours envie de la gratter dans le cou. Elle possédait ce que j’adore chez les femmes : une peau qui ne repousse pas la lumière. Tout s’éclairait autour d’elle. Des lèvres assez larges, ourlées, un teint clair, des cheveux blonds, un nez court et retroussé, des dents petites, un corps potelé, tout en elle correspondait aux critères que je recherchais pour mes modèles. Ses yeux légèrement en amande et une démarche légère ajoutaient à son charme. De plus, elle était gourmande et cela me ravissait. Je prenais plaisir à la voir manger ce qui lui donnait des formes rondelettes avec une taille de guêpe. Quelle différence avec les femmes à la mode qui se donnaient des rétrécissements d’estomac pour rester minces et pâles.

Maurice Leloir – La maison Fournaise, 1876, musée Fournaise, Chatou (toile volée en 1999)

Nous étions constamment sur les bords de la Seine et la maison Fournaise était notre lieu de rendez-Vous. On descendait la rue Saint-Georges, et par la rue Saint-Lazare, on était à cinq minutes de la gare. Le train omnibus nous débarquait en moins d’une heure au pont de Chatou.

Chez Fournaise, les habitués veillaient sur notre idylle avec un intérêt attendri. Mon ami, le peintre Caillebotte, notre mécène très souvent, couvait Aline comme un grand frère. Les actrices Ellen André et madame Henriot, presque toujours présentes, s’offraient comme modèles aux artistes, et j’en profitais. Elles n’étaient pas des modèles de vertu et recherchaient inlassablement la compagnie des jeunes gens qui fréquentaient le lieu. Ces deux actrices avaient pris Aline en amitié et s’étaient mises en tête de dégrossir cette jeune femme qui avait besoin, selon elles, de polir ses mœurs campagnardes d’origine bourguignonne.

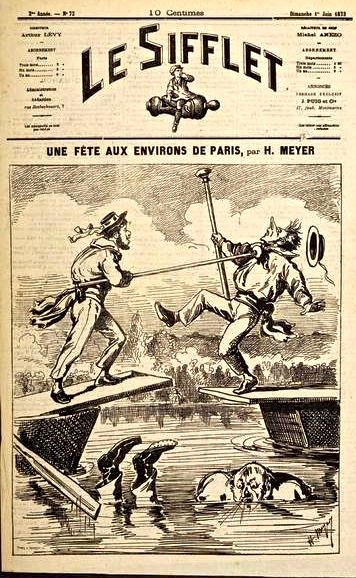

La région était merveilleuse ! Une fête perpétuelle. La Seine était recouverte  d’embarcations de toutes sortes : périssoires, yoles, canots, emmenés par des gaillards en maillots rayés, parfois en costume élégant, qui se croisaient, s’abordaient, tous partageant le même plaisir d’appartenance à la communauté des canotiers. A l’arrière des embarcations, les canotières, barreuses d’un jour, en robes de flanelles colorées, protégées du soleil par des chapeaux et des ombrelles rouges, bleues, vertes, assorties à leurs robes, encourageaient les rameurs. Toutes plus jolies les unes que les autres, ces demoiselles offraient un concours d’élégance apprécié par les canotiers qui, d’une barque à l’autre, leur lançaient des œillades conquérantes.

d’embarcations de toutes sortes : périssoires, yoles, canots, emmenés par des gaillards en maillots rayés, parfois en costume élégant, qui se croisaient, s’abordaient, tous partageant le même plaisir d’appartenance à la communauté des canotiers. A l’arrière des embarcations, les canotières, barreuses d’un jour, en robes de flanelles colorées, protégées du soleil par des chapeaux et des ombrelles rouges, bleues, vertes, assorties à leurs robes, encourageaient les rameurs. Toutes plus jolies les unes que les autres, ces demoiselles offraient un concours d’élégance apprécié par les canotiers qui, d’une barque à l’autre, leur lançaient des œillades conquérantes.

Guy de Maupassant avec Jeannine Dumas d’Hauterive et Geneviève Strauss, 1885

Ma compagne adorait ramer et nous passions des journées sur l’eau.

Je lui avais appris à nager. Au début, elle se cramponnait à une bouée, puis, rapidement, elle avait fini par nager aussi bien que la belle Alphonsine Fournaise qui, au moindre rayon de soleil, s’empressait de se mettre en costume de bain. Sa taille de sylphide et ses formes épanouies attiraient du monde et faisaient des jalouses. Toute la région connaissait son agilité de plongeuse pour aller chercher les quelques pièces de monnaie que ses admirateurs jetaient dans la Seine.

Antony Morlon – Ah ! La belle tête , 19e, musée Fournaise, Chatou

Aline valsait divinement. Maladroit, je lui marchais sur les pieds. Le soir, emportée dans les bras de mon ami Paul Lhôte ou du baron Barbier, tout le monde s’immobilisait pour les regarder. Ensuite Lhôte, accompagné d’Alphonsine au piano, poussait son refrain favori « Mam’zelle Nitouche », sous les applaudissements des convives qui reprenaient en choeur.

J’avais souhaité insérer mon amie dans un paysage au bord de l’eau. La journée était belle et je n’avais pas dû trop insister pour convaincre Aline de s’habiller en dame à la mode, élégante, relevant le bas de sa jupe, attendant derrière un homme en veste blanche. Un jeune rameur en canotier se proposait d’embarquer le couple à bord d’une yole dont la proue était posée sur la berge entre les jambes du fils Fournaise.

Saupoudrée de petites touches bleutées, la Seine avait des vibrations qui me plaisaient. Aline était aux anges, ravie de figurer dans un paysage de son peintre favori…

Auguste Renoir – Les canotiers à Chatou, 1879, National Gallery of Art, Washington

Nous étions heureux…

J’imaginais déjà Aline, jouant avec un petit chien, personnage principal du grand projet artistique que j’avais en tête depuis longtemps. J’espérais, si je trouvais les modèles dont j’avais besoin, pouvoir commencer l’année suivante.

Le restaurant Fournaise et son balcon allaient devenir mon atelier de travail…

au Louvre, dans la galerie Médicis, voir les peintures du peintre flamand,

au Louvre, dans la galerie Médicis, voir les peintures du peintre flamand,  il cherchait par la copie à en comprendre les mécanismes. Les étonnantes carnations des jeunes femmes lui serviraient pour peindre les corps des figures nues au pied de la barque de son « Dante ».

il cherchait par la copie à en comprendre les mécanismes. Les étonnantes carnations des jeunes femmes lui serviraient pour peindre les corps des figures nues au pied de la barque de son « Dante ». damnés au premier plan de la toile, évoqueraient « Le Radeau de la Méduse » de son ami Géricault, dans lequel il avait servi de modèle pour un personnage, et qui avait fait scandale au Salon précédent.

damnés au premier plan de la toile, évoqueraient « Le Radeau de la Méduse » de son ami Géricault, dans lequel il avait servi de modèle pour un personnage, et qui avait fait scandale au Salon précédent.

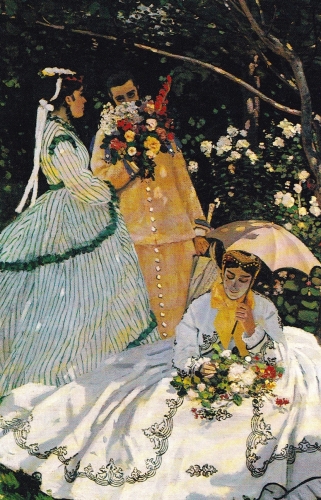

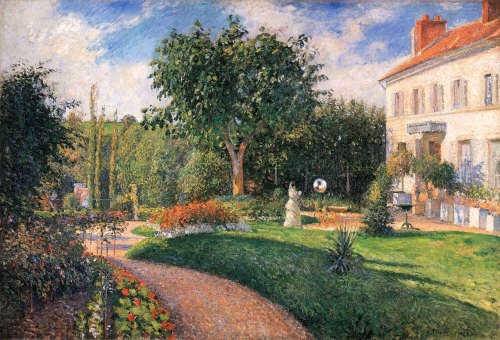

maison de banlieue, à Sèvres, entourée d’un jardin. Monet s’obstine à peindre un autre grand format : des jeunes femmes grandeur nature installées au bord d’une allée sur une pelouse ensoleillée.

maison de banlieue, à Sèvres, entourée d’un jardin. Monet s’obstine à peindre un autre grand format : des jeunes femmes grandeur nature installées au bord d’une allée sur une pelouse ensoleillée.

pluvieux. »

pluvieux. »

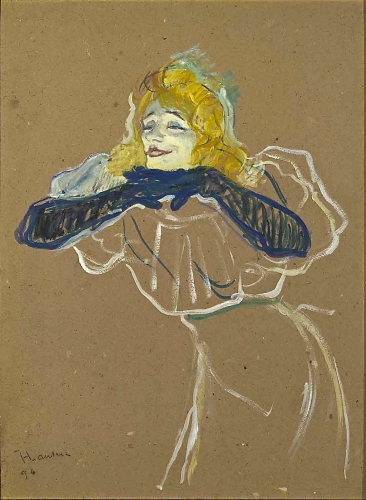

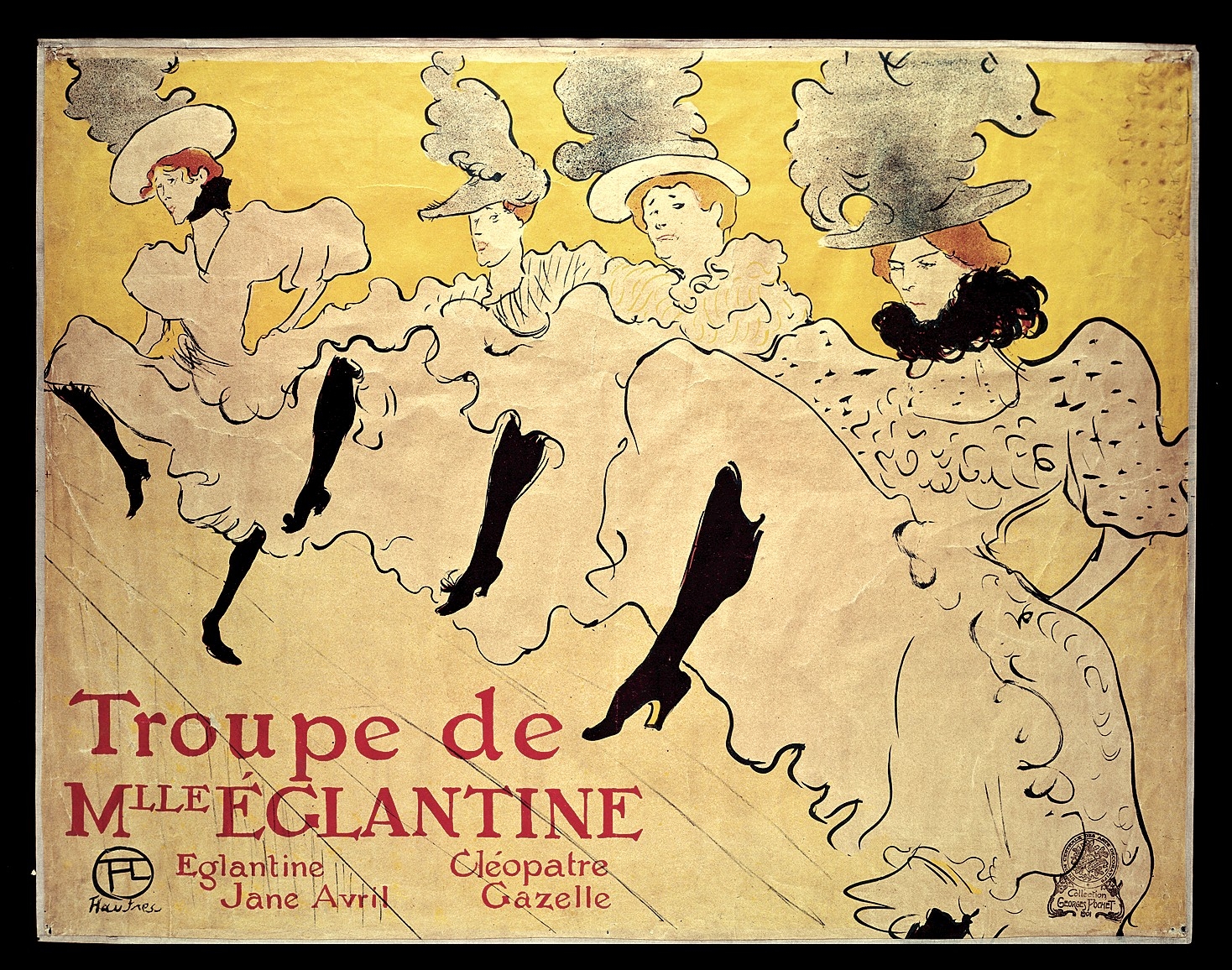

pris en commun avec ses modèles. Les femmes l’appellent « Monsieur Henri » et il apprécie leur tendre familiarité. Elles le dorlotent et aiment sa gentillesse, son rire et ses puérilités.

pris en commun avec ses modèles. Les femmes l’appellent « Monsieur Henri » et il apprécie leur tendre familiarité. Elles le dorlotent et aiment sa gentillesse, son rire et ses puérilités.

vélodromes, les salles de spectacle, tous les sports malgré sa difformité. Le cirque l’intéresse tout particulièrement : clowns, écuyères, acrobates, danseuses sur fil de fer. Il y trouve tous les motifs et modèles dont il a besoin. Il adorait le couple célèbre de clowns Footit et Chocolat. Il ne cesse de dessiner l’enfariné Pierrot blanc et le Scapin nègre toujours maltraité et ahuri sous les coups de son comparse.

vélodromes, les salles de spectacle, tous les sports malgré sa difformité. Le cirque l’intéresse tout particulièrement : clowns, écuyères, acrobates, danseuses sur fil de fer. Il y trouve tous les motifs et modèles dont il a besoin. Il adorait le couple célèbre de clowns Footit et Chocolat. Il ne cesse de dessiner l’enfariné Pierrot blanc et le Scapin nègre toujours maltraité et ahuri sous les coups de son comparse.

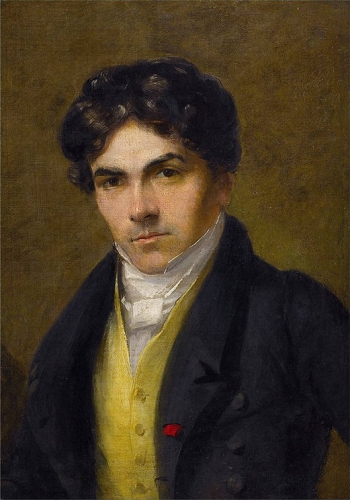

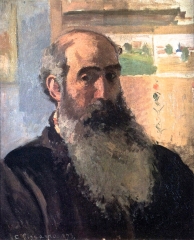

continuer mon étude sans parler et montrer quelques toiles des années 1860-1870, les années de jeunesse de cette figure incontournable du groupe ? Avec Alfred Sisley dont j’ai parlé dans l’article précédent, Auguste Renoir et Claude Monet, ses compagnons de l’atelier Gleyre, il sera un des piliers de la première des expositions du groupe des impressionnistes en 1874.

continuer mon étude sans parler et montrer quelques toiles des années 1860-1870, les années de jeunesse de cette figure incontournable du groupe ? Avec Alfred Sisley dont j’ai parlé dans l’article précédent, Auguste Renoir et Claude Monet, ses compagnons de l’atelier Gleyre, il sera un des piliers de la première des expositions du groupe des impressionnistes en 1874.

on ne peut poser des maximes, chaque personnalité ayant des sensations différentes. Dans toutes les écoles on apprend à faire de l’art, c’est une vaste erreur, on apprend à exécuter, mais faire de l’art, jamais !...

on ne peut poser des maximes, chaque personnalité ayant des sensations différentes. Dans toutes les écoles on apprend à faire de l’art, c’est une vaste erreur, on apprend à exécuter, mais faire de l’art, jamais !...

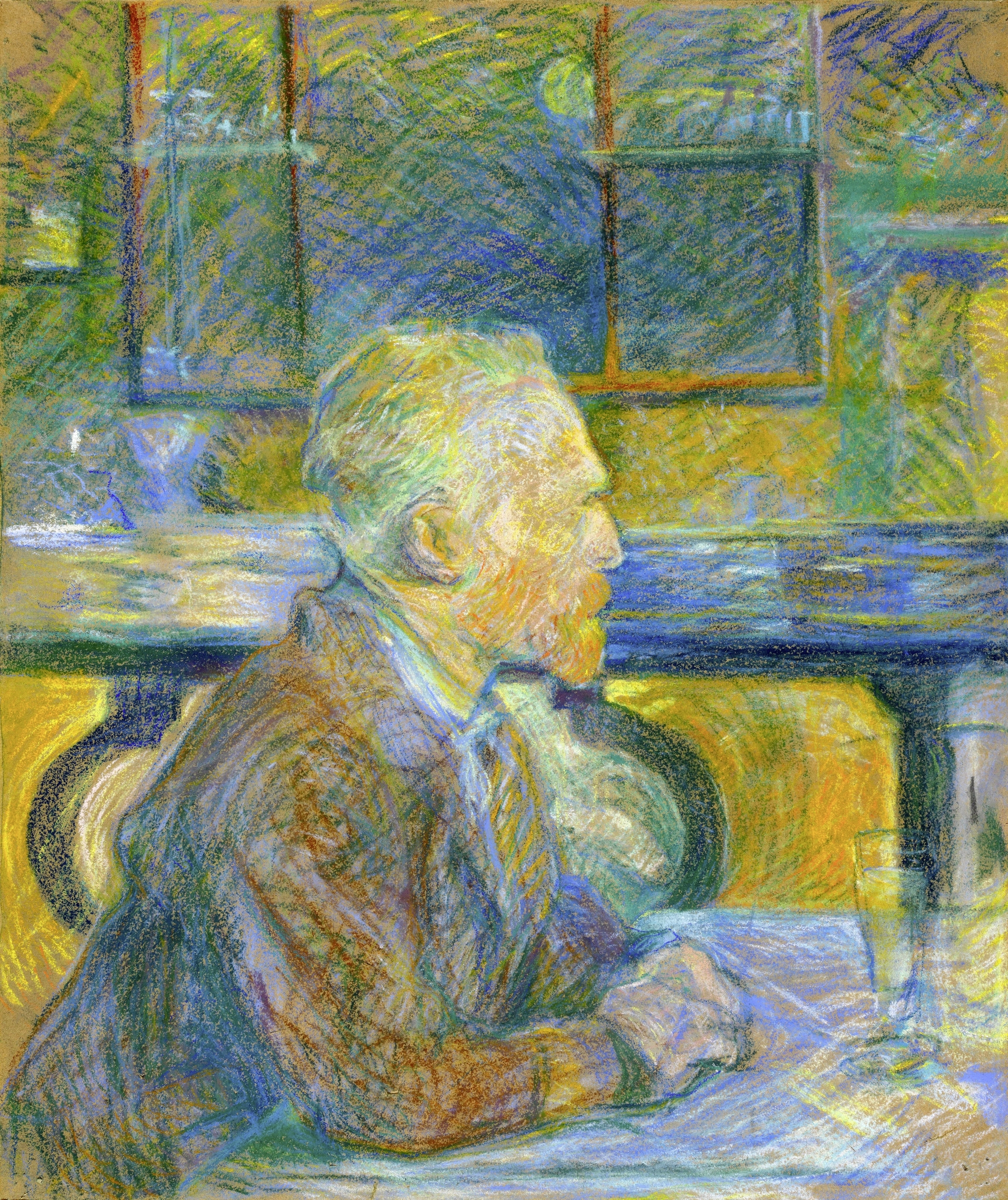

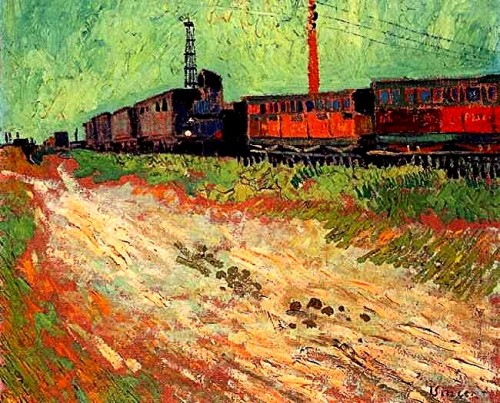

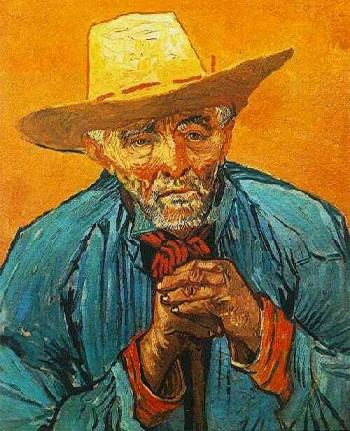

Je ne crois pas que mon paysan fera du tort par exemple au Lautrec que tu as, et même j’ose croire que le Lautrec deviendra par contraste simultané encore plus distingué, et le mien gagnera par le rapprochement étrange, parce que la qualité ensoleillée et brûlée, hâlée du grand soleil et du grand air, se manifestera davantage à côté de la poudre de riz et de la toilette chic.

Je ne crois pas que mon paysan fera du tort par exemple au Lautrec que tu as, et même j’ose croire que le Lautrec deviendra par contraste simultané encore plus distingué, et le mien gagnera par le rapprochement étrange, parce que la qualité ensoleillée et brûlée, hâlée du grand soleil et du grand air, se manifestera davantage à côté de la poudre de riz et de la toilette chic.

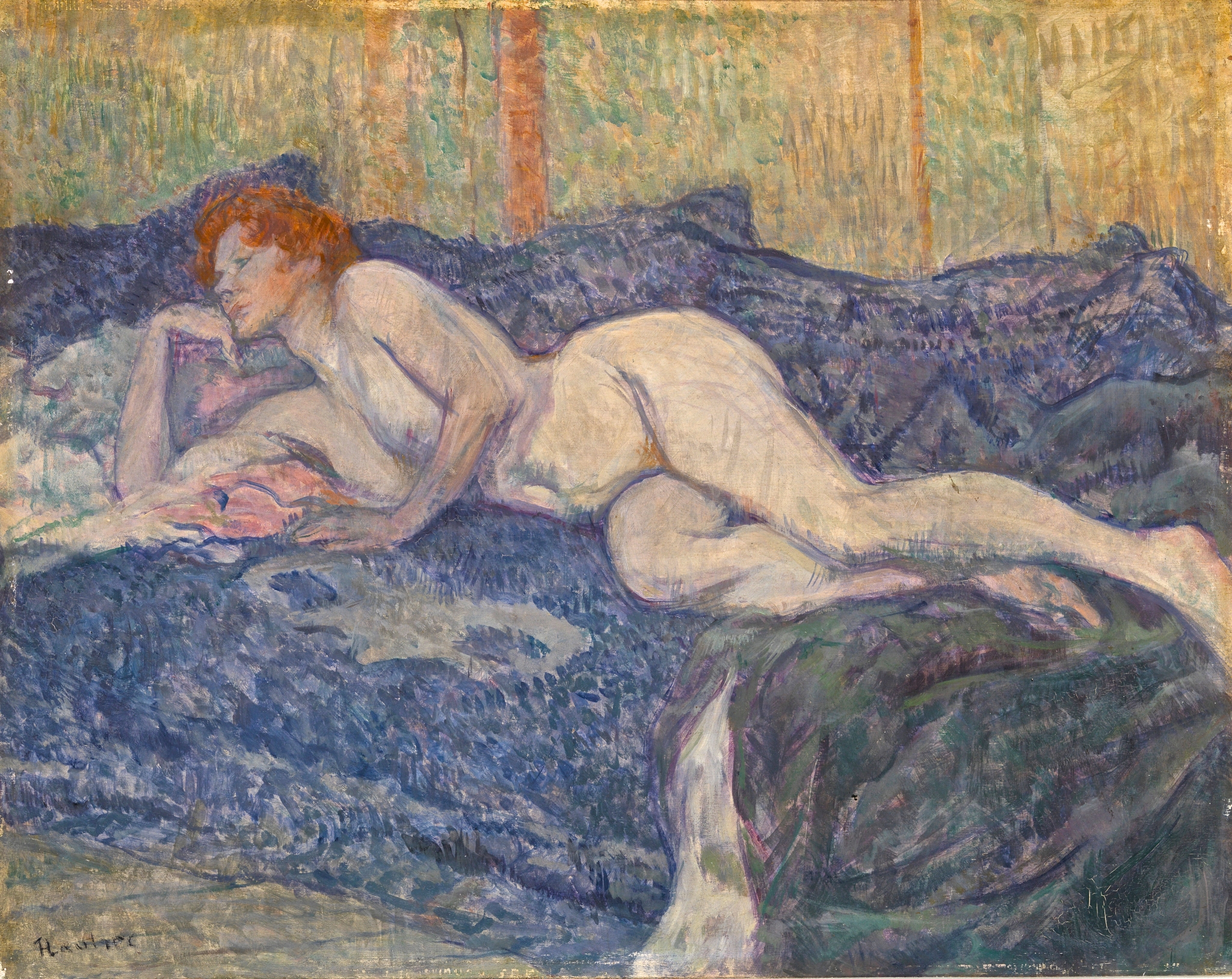

Je veux faire de la figure, de la figure et encore de la figure. C’est plus fort que moi, cette série de bipèdes, à partir du bébé jusqu’à Socrate, et de la femme noire de chevelure à peau blanche jusqu’à la femme aux cheveux jaunes et le visage couleur de brique, hâlé par le soleil.

Je veux faire de la figure, de la figure et encore de la figure. C’est plus fort que moi, cette série de bipèdes, à partir du bébé jusqu’à Socrate, et de la femme noire de chevelure à peau blanche jusqu’à la femme aux cheveux jaunes et le visage couleur de brique, hâlé par le soleil.

Hier j’ai encore passé la journée avec ce Belge, qui a aussi une soeur dans les Vingtistes

Hier j’ai encore passé la journée avec ce Belge, qui a aussi une soeur dans les Vingtistes

Une caricature présente les jeunes femmes dans une pose de mannequin articulé et renversé.

Une caricature présente les jeunes femmes dans une pose de mannequin articulé et renversé.

dira-t-il plus tard. Il remercie son ami de sa dédicace en lui faisant un tableau de son père lisant le journal « L’événement » dans lequel Zola publie des critiques littéraires.

dira-t-il plus tard. Il remercie son ami de sa dédicace en lui faisant un tableau de son père lisant le journal « L’événement » dans lequel Zola publie des critiques littéraires.