LES MOTS PARLENT …

Vincent Van Gogh – Autoportrait au chapeau de paille, 1887, Van Gogh Museum, Amsterdam

J’en arrive aujourd’hui à la quatrième et dernière partie de mon enquête consacrée au décès du peintre Vincent Van Gogh le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise.

En décembre 2016, lorsque j'ai publié mon roman "QUE LES BLES SONT BEAUX" (en lecture libre comme je l'ai indiqué dans mon blog) qui contait les deux derniers mois de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise, je ne connaissais pas de livres d'auteurs américains sur le peintre et de thèse nouvelle sur son assassinat. Pas un seul instant, je ne pensais me lancer dans ce long dossier-enquête qui m’a passionné et m'a permis de conforter ma conviction personnelle, que je vais exposer, qui est celle du suicide.

Auparavant, je voudrais revenir un instant sur cette troisième partie, publiée le 28 janvier dernier, qui présentait la thèse de l’assassinat de Van Gogh proposée dans un livre publié en 2011 « VAN GOGH : The Life » par deux journalistes américains Steven Naifeh et Gregory White Smith. Dans mon article, j’avais bien spécifié que j’avais repris les différents points se rapportant à cette thèse publiés dans le magazine Vanity Fair de mars 2015 que les auteurs du livre avaient signés en fin d’article.

Depuis, j’ai reçu leur livre que j'avais commandé qui a été traduit en 2013 sous le titre « VAN GOGH ». Il s’agit d’une volumineuse biographie de 1230 pages de belle qualité. Une très courte annexe, d’une quinzaine de pages seulement à la fin du livre, s’intitule : « Note sur la blessure mortelle de Vincent ». Cette note a pour but, selon les auteurs, de « proposer un récit des événements du 27 juillet 1890 qui cadre mieux avec ce que nous savons de cet incident et de l’homme, d’examiner les origines de la version communément admise, et d’expliquer pourquoi, à notre sens, cette version ne tient pas ».

Dans cette biographie, l’explication du décès est présentée différemment dans la forme par rapport à celle du magazine, mais les points argumentés sont, évidemment, exactement les mêmes : ils se sont constitués au cours d’une période qui s’étire sur plus de 70 ans… Je rappelle brièvement, ci-dessous, les points essentiels de cette argumentation que j’avais déjà largement commentée dans la troisième partie de l’enquête :

- Vincent n’a pas laissé de mot d’adieu : Voir mon article du 28 janvier dernier à ce sujet.

- Assassinat par deux jeunes garçons : Cette histoire rocambolesque est le principal argument des auteurs : deux adolescents en vacances, les frères Secrétan, dont le plus jeune René avait 16 ans, étaient attifés en cow-boy et se moquaient de Vincent, lui faisaient des blagues, le faisaient enrager, buvaient avec lui (alors que Vincent, malade, dit dans ses courriers qu’il ne buvait plus depuis son année récente passée à l’hospice de Saint-Rémy-de-Provence), lui faisaient connaître des femmes qui s’amusaient à l’émoustiller. René possédait un vrai revolver, qu’il tenait paraît-il de l’aubergiste Ravoux. Il s’en servait pour tirer les oiseaux et… les poissons. En taquinant Vincent, sous l’influence de l’alcool, un coup de feu aurait pu partir, ou Vincent aurait pu lui-même voler l’arme. L’argumentation repose essentiellement sur le témoignage de René Secrétan (le tireur de poissons…) fait à l’écrivain et médecin Victor Doiteau en 1956, soit 66 ans plus tard alors qu’il avait 82 ans. Vincent aurait également, selon René, donné aux enfants 6 croquis ou pochades qui ont totalement disparus…: A mes yeux ce récit est peu crédible pour les raisons que j’ai déjà expliquées le 28 janvier.

- Les circonstances de la mort : Selon les médecins, la balle n’a pas suivi une trajectoire rectiligne et le coup aurait pu avoir été tiré de « trop en dehors » pour que ce fût Vincent qui eût appuyé sur la détente…: Voir mon article du 28 janvier à ce sujet.

- Le peintre Emile Bernard (grand ami de Vincent) aurait rapporté la thèse du suicide dans une lettre au critique Albert Aurier deux jours après l’enterrement : Emile Bernard est un mystificateur prolifique et inventif qui donne à sa version de l’incident des accents de martyr chrétien comme il le fit déjà lors de l’automutilation de Vincent à Arles : Voir mon article du 28 janvier dernier à ce sujet.

- Les interviews données par Adeline Ravoux : celle-ci, donne plusieurs interviews entre 1950 et 1960, soit plus de 60 ans après les fait. Elles rapportent le suicide du peintre qu’elle a vécu et dont son père l’aubergiste Ravoux lui parla toute sa vie. L’opinion des auteurs : « la personne qui contribua le plus à transformer la légende diffamatoire avancée par Bernard en récit définitif et incohérents des derniers jours de Vincent fut Adeline Ravoux : Voir mon article du 28 janvier à ce sujet.

Mon ressenti personnel au sujet de l’argumentation des auteurs du livre rajoutée en toute fin de celui-ci dans une courte annexe, et cela n’engage que moi, n’a pas changé. Le point essentiel de l’argumentation : l’assassinat par des adolescents, est uniquement fondé sur des rumeurs, on-dit, et témoignages décousus de René Secrétan 66 ans après le drame. Cette thèse d’un assassinat présumé reste d’ailleurs largement contestée par de nombreux spécialistes dont le Van Gogh Museum à Amsterdam.

J’en viens enfin à ma conviction personnelle sur la mort de Vincent Van Gogh qui clôturera définitivement cette enquête. Cela va encore être long. Désolé…

Quatrième partie

MA CONVICTION PERSONNELLE

Ma conviction personnelle est fondée essentiellement sur les sources qui ne prêtent guère à contestation : lettres authentifiées, qui ne sont pas des rumeurs ou approximations de témoins âgés, ainsi que les faits survenus dans les dernières semaines du mois de juillet à Auvers.

Ces 3 semaines situées entre le 1er juillet et le 27 juillet, perturbèrent énormément Vincent, et sont donc primordiales pour comprendre ce qui a pu se passer.

Je reprends donc, ci-dessous, des extraits de courriers, écrits avant et après le décès : lettres de Vincent, son frère Théo, sa belle-sœur Johanna et du peintre Emile Bernard. Ces écrits éclairent les évènements de ce mois de juillet et, à mes yeux, suffisent largement à comprendre l’état d’esprit de Vincent au moment du drame le 27 juillet 1890.

Depuis son retour de Provence, Vincent est heureux dans ce village d’Auvers-sur-Oise où il est arrivé le 20 mai 1890. Il avait été adressé au docteur Gachet par son frère Théo. Durant le mois de juin, tout se passe parfaitement : le docteur Gachet est un brave homme, l’auberge Ravoux est accueillante, la nature est belle, il peint les maisons à toits de chaume, les grandes étendues cultivées, puis il trouve des modèles : le docteur Gachet, Marguerite, sa fille, Adeline Ravoux, elle a 13 ans : « Je voudrais faire des portraits qui un siècle plus tard aux gens d’alors apparussent comme des apparitions ». Le 8 juin, un dimanche, Théo vient déjeuner avec toute sa famille chez Gachet, Vincent leur montre ses toiles et leur demande de venir tous en juillet pour des vacances à l’auberge où une chambre leur est réservée. Quelle joie pour Vincent ! Il s’est fait des amis peintres à l’auberge, Martinez et Tom Hirshig un jeune garçon que Théo lui a adressé.

La vie sourit enfin à l’artiste. Il est bien, les gens l’aiment, les crises cycliques qui le terrassaient dans le Midi ont disparu. Sa dernière crise à Saint-Rémy avait été très dure alors qu’il adressait à Théo des toiles superbes, dont cette Nuit étoilée aux astres incandescents. Théo était enthousiaste : « Il y a une puissance de couleurs que tu n’avais pas encore atteinte » ; il lui demandait de « ne pas se risquer dans ces régions mystérieuses qu’il paraît qu’on peut effleurer mais non pénétrer impunément ».

L’ORAGE GRONDE

Le bien-être du peintre commence à se dégrader au début du mois de juillet.

Une lettre de Théo datée du 30 juin 1890, est alarmante : le bébé de Théo et Johanna, âgé de 4 mois, Vincent Willem, son petit homonyme, est très malade. La seule pensée que son filleul soit en danger épouvante Vincent. Un souvenir lointain hantait encore ses nuits parfois. Vincent Willem, l’aîné de sa famille, était mort-né tragiquement un 30 mars. Vincent naissait un an jour pour jour après la mort de ce frère inconnu et ses parents l’avaient automatiquement appelé « Vincent Willem, comme son frère ! ». Il devait remplacer l’enfant mort-né enterré dans le petit cimetière voisin avec « Vincent Van Gogh » écrit sur la pierre tombale. Chaque année, pour son anniversaire, il accompagnait ses parents devant la tombe et sa mère pleurait un autre Vincent Van Gogh. Cet évènement avait marqué son enfance.

Dans la lettre, Théo lui aussi est malade au point de s’interroger sur le sens même de sa vie, de son métier. Il tente d’être rassurant : « Ne te casse pas la tête pour moi et pour nous mon vieux, sache-le bien ce qui me fait le plus grand plaisir c’est quand tu te portes bien et quand tu es à ton travail qui est admirable. Toi tu as trouvé ton chemin, vieux frère, ta voiture est déjà calée et solide et moi j’entrevois mon chemin grâce à ma femme chérie ». Il fait part à Vincent de ses problèmes avec la société Boussod et Valadon qui l’emploie et parle de s’installer à son compte comme marchand d’art car sa paye ne suffit plus à entretenir sa famille.

Vincent est bouleversé devant la détresse de son frère. Son inquiétude, car il dépend entièrement de son frère sur le plan financier, est grande. Alors qu’il se sentait si bien dans ce village, la souffrance qui le terrassait dans le Midi recommence lentement à s’insinuer en lui. A nouveau, il se sent dans une grande solitude artistique, sentimentale, et morale, d’autant plus que sa peinture n’intéresse personne et ne se vend pas.

Dimanche 6 juillet : cette journée va s’avérer déterminante dans l’esprit de Vincent. Une belle journée en perspective… Il est invité un dimanche à Paris par Théo. Il doit revoir ses amis les peintres Toulouse-Lautrec et Guillaumin et rencontrer le critique d’art Albert Aurier qui vient d’écrire en début d’année un article élogieux dans la revue Mercure de France sur Vincent. Le bébé va beaucoup mieux, mais tout va se gâter soudainement : Théo et Jo sont très fatigués ; ils veulent déménager pour prendre un appartement plus grand permettant de stocker les toiles de Vincent qui envahissent l’appartement ; Vincent se dispute bêtement avec Jo pour une histoire d’accrochage d’une toile d’un autre peintre : Prévost. Le pire arrive… Une discussion orageuse intervient entre Théo et sa femme sur l’avenir de Théo chez ses employeurs : Jo ne veut pas qu’il se mette à son compte. Pour finir, Théo et Jo apprennent à Vincent que, contrairement à ce que lui espérait fortement et pensait acquis, ils ne passeront pas leurs vacances prochaines en juillet à Auvers : c’est décidé, ils partiront montrer le bébé à leur famille en Hollande.

Cela fait trop d’un coup pour Vincent. Il perçoit que les relations entre son frère et sa récente petite belle-sœur, qu’il adore depuis qu’il la connait, sont très tendues. Surtout, il a le sentiment qu’il est devenu un boulet sur le plan financier pour le couple qui vient d’avoir un bébé. La vente de ses toiles ne pourra les rembourser : il n’en a vendu qu’une. Très nerveux, lui qui se faisait une si grande joie de revoir sa famille et ses amis parisiens venus exprès pour le rencontrer, n’attend pas la visite de son ami Guillaumin qui doit arriver, et repart précipitamment vers Auvers le soir même alors qu’il devait rester au moins quelques jours. Il ne sait pas si son frère pourra continuer à lui verser sa pension.

En arrivant à Auvers, il écrit à Théo et Jo : il se sent très abattu après ce qui s’est passé, s’inquiète sur sa situation financière et tente de persuader à nouveau Théo et Jo de venir en juillet pour se reposer.

- Auvers vers le 9 juillet : lettre de Vincent à Théo et Jo

Des ces premiers jours-ci, certes j’aurais dans des conditions ordinaires espéré un petit mot de vous déjà.

Mais considérant les choses comme des faits accomplis – ma foi – je trouve que Théo, Jo et le petit sont un peu sur les dents et éreintés – d’ailleurs moi aussi suis loin d’être arrivé à quelque tranquillité.

[…]

C’est pourquoi je vous donnerais à penser de ne pas aller en Hollande cette année-ci, c’est très coûteux toujours le voyage, et jamais cela a fait du bien. Si, cela fait du bien si vous voulez à la mère, qui aimera à voir le petit – mais elle comprendra et préfèrera le bien-être du petit au plaisir de le voir. D’ailleurs elle n’y perdra rien, elle le verra plus tard. Mais - sans oser dire que ce soit assez – quoi qu’il en soit, il est certes préférable que père, mère et enfant prennent un repos absolu d’un mois à la campagne. (Ce qu’il souhaite à tout prix)

D’un autre côté, moi aussi, je crains beaucoup d’être ahuri et trouve étrange que je ne sache aucunement sous quelles conditions je suis parti – si c’est comme dans le temps à 150 par mois en trois fois. Théo n’a rien fixé et je suis parti dans l’ahurissement.

[…]

Et je dis ce que je pense, parce que vous comprenez bien que je prends de l’intérêt à mon petit neveu et tiens à son bien-être ; puisque vous avez bien voulu le nommer après moi, je désirerais qu’il eût l’âme moins inquiète que la mienne qui sombre.

[…]

Il est certain, je crois que nous songeons tous au petit, et que Jo dise ce qu’elle veut. Théo comme moi j’ose croire se rangeront à son avis. Moi je ne peux dans ce moment que dire que je pense qu’il nous faut du repos à tous. Je me sens – raté. Voilà pour mon compte – je sens que c’est là le sort que j’accepte et qui ne changera plus. […] Et la perspective s’assombrit, je ne vois pas l’avenir heureux du tout.

Jo, regrette ses paroles vives du dimanche envers Vincent et lui répond elle-même. Par la suite, elle écrira à Théo : « Oh, comme j’aurais aimé le revoir et lui dire à quel point j’ai été désolée de m’être montrée impatiente envers lui la dernière fois ». A réception de cette lettre, Vincent écrit de suite, rassuré, malgré le fait que le voyage en Hollande soit confirmé. Vincent se résigne, mais les mots de sa lettre du 10 juillet, ci-dessous, le montre abattu :

- Auvers vers le 10 juillet : lettre de Vincent à Théo et Jo

La lettre de Jo a été pour moi réellement comme un évangile, une délivrance d’angoisse que m’avaient causée les heures un peu difficiles et laborieuses pour nous tous que j’ai partagées avec vous. Ce n’est pas peu de chose lorsque tous ensemble nous sentons le pain quotidien en danger, pas peu de chose lorsque pour d’autres causes que celle là aussi nous sentons notre existence fragile.

Revenu ici, je me suis senti moi aussi encore bien attristé et avais continué à sentir peser sur moi aussi l’orage qui vous menace. Qu’y faire – voyez vous je cherche d’habitude à être de bonne humeur assez, mais ma vie à moi aussi est attaquée à la racine même, mon pas aussi est chancelant.

J’ai craint – pas tout à fait, mais un peu pourtant – que je vous étais redoutable étant à votre charge – mais la lettre de Jo me prouve clairement que vous sentez bien, que pour ma part je suis en travail et peine comme vous.

Là – revenu ici je me suis remis au travail – le pinceau pourtant me tombant presque des mains et – sachant bien ce que je voulais, j’ai encore depuis peint trois grandes toiles. Ce sont d’immenses étendues de blés sous des ciels troublés et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême.

Souvent je pense au petit, je crois que certes c’est mieux d’élever des enfants que de donner toute sa force nerveuse à faire des tableaux, mais que voulez vous, je suis moi maintenant - au moins me sens - trop vieux pour revenir sur des pas ou pour avoir envie d’autre chose. Cette envie m’a passée, quoique la douleur morale m’en reste.

Le lundi 14 juillet, Théo annonce à Vincent qu’il part avec sa femme et son fils le lendemain pour Leyde en Hollande. Il sera de retour à Paris dans une semaine : « Nous sommes très contents que tu n’es plus autant sous l’impression des affaires en suspens que quand tu étais ici. Vraiment le danger n’est pas aussi grave que tu le croyais. Si nous pouvons tous avoir une bonne santé, qui nous permette d’entreprendre ce qui dans notre tête petit à petit devient une nécessité, tout ira bien. »

LE DRAME SE NOUE

Pendant les vacances de son frère, Vincent est seul, désespérément seul. Il ne voit plus le docteur Gachet

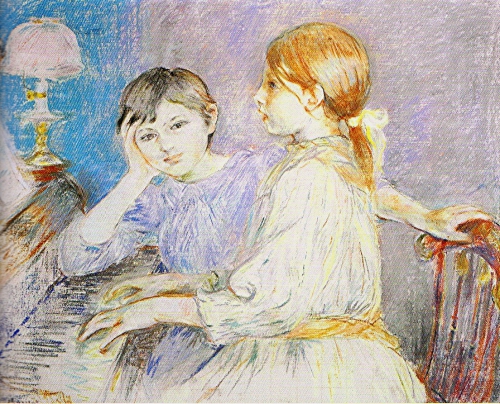

petite danseuse inoubliable...

petite danseuse inoubliable...

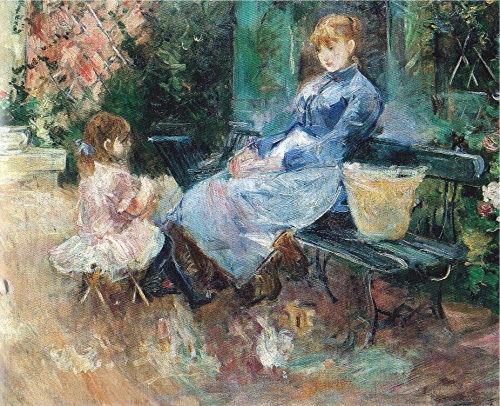

Elle possédait le même talent que ses amies Berthe Morisot et Mary Cassatt. Cette technique du pastel, beaucoup utilisée par les impressionnistes, permettait de transmettre des émotions spontanées.

Elle possédait le même talent que ses amies Berthe Morisot et Mary Cassatt. Cette technique du pastel, beaucoup utilisée par les impressionnistes, permettait de transmettre des émotions spontanées.

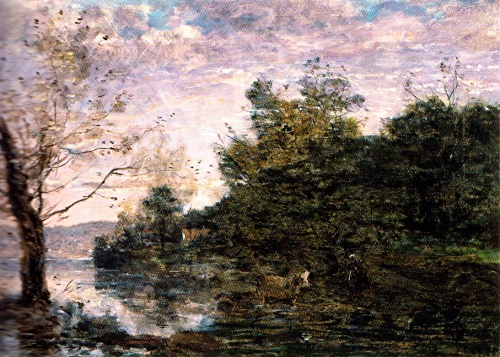

Avec son ami Renoir, Claude Monet découvre la côte d’azur. Le contraste en clair-obscur partage le tableau en deux parties, les ombres du premier plan ne faisant que mieux ressortir la lumière intense de l’arrière plan.

Avec son ami Renoir, Claude Monet découvre la côte d’azur. Le contraste en clair-obscur partage le tableau en deux parties, les ombres du premier plan ne faisant que mieux ressortir la lumière intense de l’arrière plan. période où il travaillait sur ses Grandes Décorations des Nymphéas, aujourd’hui exposées au musée de l’Orangerie à Paris. Chatoiements de couleurs bleues, rouges, jaunes, vertes…

période où il travaillait sur ses Grandes Décorations des Nymphéas, aujourd’hui exposées au musée de l’Orangerie à Paris. Chatoiements de couleurs bleues, rouges, jaunes, vertes…

Cézanne, non loin de la demeure de son ami le docteur Paul Gachet.

Cézanne, non loin de la demeure de son ami le docteur Paul Gachet. Vite… Le soleil ne va pas

Vite… Le soleil ne va pas

considérées comme des chefs-d’œuvre immenses aujourd’hui. Souvent, il les gardait : la

considérées comme des chefs-d’œuvre immenses aujourd’hui. Souvent, il les gardait : la

l’armoire, une date indique en chiffre romains : 1668. Devant le savant, une table sur laquelle reposent des objets. Un tapis bariolé ferme l’angle gauche de la pièce, recouvrant en partie la table. Face à la fenêtre, seule source de lumière apparente, le globe céleste concentre toute l’attention du scientifique dont l’attitude, dans la proximité symbolique du tableau « Moïse sauvé des eaux » accroché au mur du fond, pourrait signifier la recherche d’un guide spirituel.

l’armoire, une date indique en chiffre romains : 1668. Devant le savant, une table sur laquelle reposent des objets. Un tapis bariolé ferme l’angle gauche de la pièce, recouvrant en partie la table. Face à la fenêtre, seule source de lumière apparente, le globe céleste concentre toute l’attention du scientifique dont l’attitude, dans la proximité symbolique du tableau « Moïse sauvé des eaux » accroché au mur du fond, pourrait signifier la recherche d’un guide spirituel.

tombe. Non loin de la porte d’entrée, j’étais tombé par hasard sur une très belle pierre tombale sculptée dont l’épitaphe en vers gravée dans la pierre vantait les qualités du scientifique le plus important de Delft, spécialiste des lentilles optiques et microscopes : Anthony van Leeuwenhoek, grand ami du peintre. Je savais pour avoir vu une gravure représentant ce savant qu’il avait environ 36 ans à la date de création du Géographe et de L’Astronome. Ses longs cheveux et sa ressemblance avec le personnage des tableaux ne laissait guère de doute : le scientifique avait servi de modèle pour les deux toiles.

tombe. Non loin de la porte d’entrée, j’étais tombé par hasard sur une très belle pierre tombale sculptée dont l’épitaphe en vers gravée dans la pierre vantait les qualités du scientifique le plus important de Delft, spécialiste des lentilles optiques et microscopes : Anthony van Leeuwenhoek, grand ami du peintre. Je savais pour avoir vu une gravure représentant ce savant qu’il avait environ 36 ans à la date de création du Géographe et de L’Astronome. Ses longs cheveux et sa ressemblance avec le personnage des tableaux ne laissait guère de doute : le scientifique avait servi de modèle pour les deux toiles.

d’embarcations de toutes sortes : périssoires, yoles, canots, emmenés par des gaillards en maillots rayés, parfois en costume élégant, qui se croisaient, s’abordaient, tous partageant le même plaisir d’appartenance à la communauté des canotiers. A l’arrière des embarcations, les canotières, barreuses d’un jour, en robes de flanelles colorées, protégées du soleil par des chapeaux et des ombrelles rouges, bleues, vertes, assorties à leurs robes, encourageaient les rameurs.

d’embarcations de toutes sortes : périssoires, yoles, canots, emmenés par des gaillards en maillots rayés, parfois en costume élégant, qui se croisaient, s’abordaient, tous partageant le même plaisir d’appartenance à la communauté des canotiers. A l’arrière des embarcations, les canotières, barreuses d’un jour, en robes de flanelles colorées, protégées du soleil par des chapeaux et des ombrelles rouges, bleues, vertes, assorties à leurs robes, encourageaient les rameurs.

au Louvre, dans la galerie Médicis, voir les peintures du peintre flamand,

au Louvre, dans la galerie Médicis, voir les peintures du peintre flamand,  il cherchait par la copie à en comprendre les mécanismes. Les étonnantes carnations des jeunes femmes lui serviraient pour peindre les corps des figures nues au pied de la barque de son « Dante ».

il cherchait par la copie à en comprendre les mécanismes. Les étonnantes carnations des jeunes femmes lui serviraient pour peindre les corps des figures nues au pied de la barque de son « Dante ». damnés au premier plan de la toile, évoqueraient « Le Radeau de la Méduse » de son ami Géricault, dans lequel il avait servi de modèle pour un personnage, et qui avait fait scandale au Salon précédent.

damnés au premier plan de la toile, évoqueraient « Le Radeau de la Méduse » de son ami Géricault, dans lequel il avait servi de modèle pour un personnage, et qui avait fait scandale au Salon précédent.