« Jusqu’à présent on n’attendait de leur pinceau que de l’agrément et de la propreté ; elles montrent aujourd’hui de la vigueur et de la noblesse. Elles sont enfin les dignes rivales de notre sexe, et les hommes qui s’étaient attribué sur elles toute la supériorité des talents, peuvent désormais craindre la concurrence » - Commentateur du Salon de 1783

Nisa Villers - Portrait de madame Soustras, 1802, Louvre

L’exposition « Peintres femmes 1780-1830 » vient enfin d’ouvrir ses portes jusqu’au 4 juillet prochain au musée du Luxembourg à Paris.

Le petit « carnet d’expo » aux pages cartonnées que je feuillète tient peu de place. L’air de rien, il réussit le tour de force en une soixantaine de pages de nous présenter ces peintres femmes, et non femmes peintres insiste Martine Lacas la commissaire de l’exposition. Des dépliants judicieusement insérés à l’intérieur permettent de visionner une vingtaine de tableaux en couleur et en font un magnifique petit livre pour découvrir l’exposition.

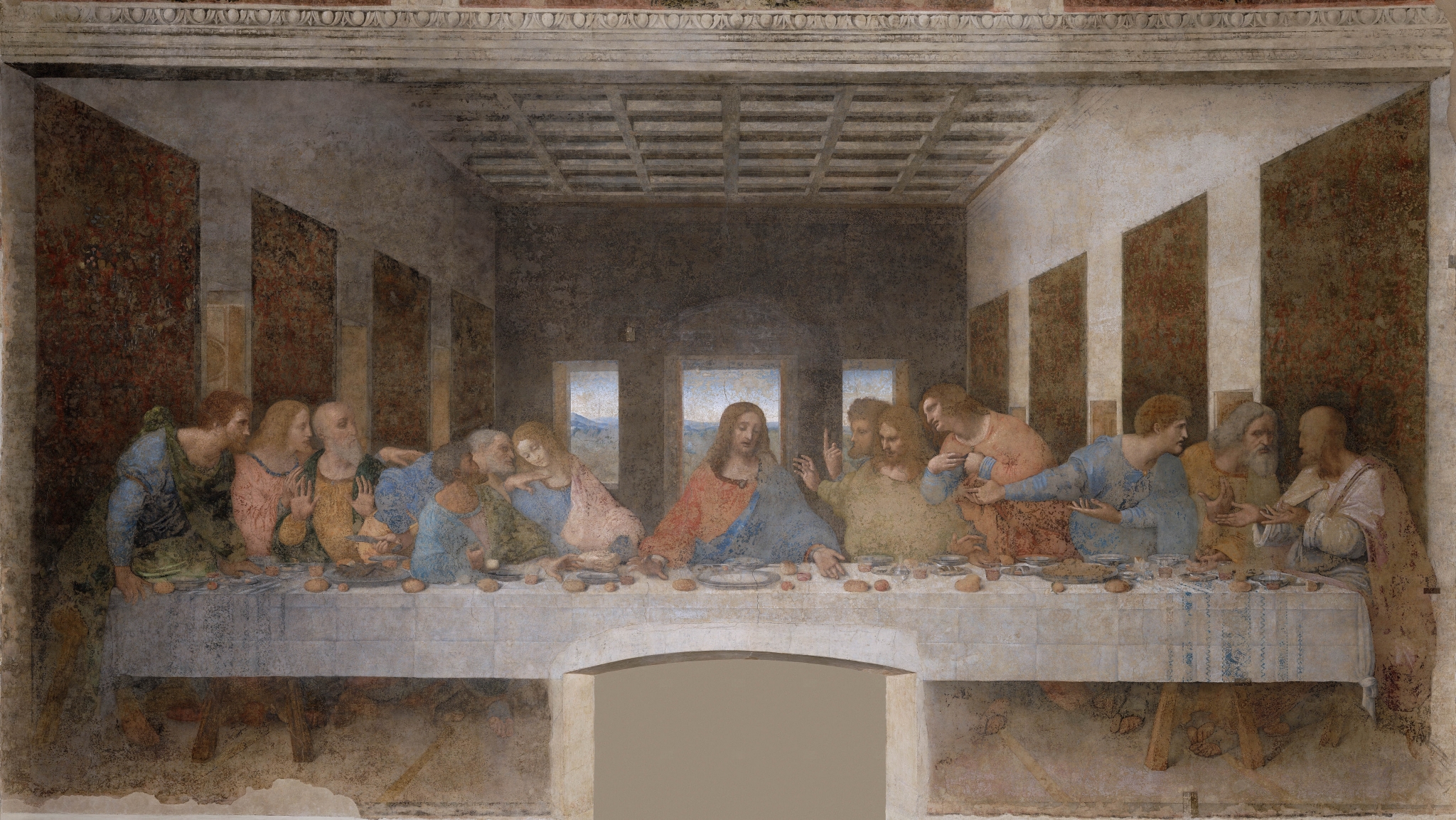

Peu d’époques ont été aussi agitées dans notre histoire de France : 50 années, coincées entre l’Ancien Régime et la Restauration, en passant par la Révolution Française et l’Empire. Dans cette période, étonnement, les femmes en France vont occuper une place importante dans le monde des arts. Auparavant, celles-ci avaient accès aux professions artistiques, mais étaient vouées aux genres dits mineurs, comme les fleurs, les paysages ou des scènes de genre. Douées pour le beau, le décoratif, c’était tout ! La décence ne leur permettait pas le nu, surtout masculin, leur interdisant ainsi l’accès à la peinture d’histoire.

1783 est la grande année pour deux peintres femmes exceptionnelles qui sont admises à l’Académie royale de peinture. La plus connue, la très jolie Elisabeth-Louise Vigée Le Brun, peintre officiel de la reine de France Marie-Antoinette dont elle fait de nombreux portraits, est déjà considérée à 28 ans comme une très grande portraitiste. Grâce à l’intervention de la reine, l’Académie royale de peinture la reçoit avec une peinture d’histoire, genre noble traditionnellement réservé aux hommes : une allégorie « La Paix ramenant l’Abondance », confirmant ainsi son appartenance officielle à l’élite artistique française comme peintre d’histoire. Le même jour, Adélaïde Labille-Guiard est également reçue à l’Académie.

Élisabeth-Louise Vigée Le brun - Marie Antoinette à la rose, 1783, Château de Versailles

La révolution va tout chambouler. En 1793, L’Académie royale est remplacée par l’Institut. L’art n’est plus le monopole des élites fortunées. Cette démocratisation profite aux femmes qui s’engouffrent dans la brèche. Et ces dames sont nombreuses. Elles ont la possibilité d’étudier dans des ateliers d’élèves tenus non seulement par des femmes, comme celui de Labille-Guiard, mais aussi par des hommes comme Greuze ou David. Elles y étudient le dessin, copie des toiles anciennes et assistent à des séances de pose de modèles masculin et féminin. Ces lieux sont à la mode, permettant ainsi une mixité sociale entre les jeunes filles de la bonne société qui veulent apprendre la peinture. Catherine-Caroline Cogniet-Thévenin nous montre ses dames au travail :

Catherine-Caroline Cogniet-Thévenin - Atelier de jeunes filles, 1836, musée des beaux-arts Orléans

On n’a jamais vu autant de femmes artistes. En ce début du 19e siècle, celles-ci sont présentes dans l’espace de création artistique. La féminisation des beaux-arts est devenu un fait. Comme les hommes, elles en font leur métier, reçoivent des prix et vendent leurs œuvres. Certaines osent même le grand genre de la peinture d’histoire mais préfèrent les portraits qui plaisent à un public plus ouvert au plaisir esthétique du « sentiment ». Non sans humour, Marie-Nicole Vestier se peint surveillant son bébé en tenant sa palette de peintre à la main :

Marie-Nicole Vestier - L'auteur à ses occupations,1793, musée de la Révolution française, Vizille

Mais qui étaient ces femmes qui parvinrent à obtenir une reconnaissance et des succès commerciaux. Très nombreuses, je n’en citerais que quelques-unes. Elles sont toutes magnifiques :

- Elisabeth Louise Vigée Le Brun, dont le superbe « Autoportrait de l’artiste peignant le portrait de l’impératrice Elisaveta Alexeevna » ouvre l’exposition.

Élisabeth-Louise Vigée Le brun - Autoportrait de l’artiste peignant le portrait de l’impératrice Elisaveta Alexeevna, 1800, musée de l’Hermitage, Saint Petersburg

- Nisa Villers : « Portrait présumé de madame Soustras laçant son chausson », 1802. Ce portrait est l’affiche de l’exposition : un regard séducteur, une gorge claire mise en valeur par le noir de la robe, une cheville érotiquement découverte.

- Adélaïde Labille-Guiard et son atelier :

Adelaïde Labille-Guiard - Autoportrait avec deux élèves, 1785, The Metropolitan Museum of Art

- Hortense Haudebourt-Lescot fait régulièrement salon :

Hortense Haudebourt-Lescot - Portrait de l'artiste, musée du louvre, Paris

- Marguerite Gérard, belle-sœur de Fragonard, peint des scènes de genre parfois voluptueuses :

Marguerite Gérard - L'élève intéressante, 1786, musée du Louvre, Paris

- Rosalie Filleul de Besnes a 23 ans sur son « Autoportrait » peint en 1775. En 1794, elle abandonne la peinture après son mariage. Vigée Le Brun dans sa correspondance écrit : « Hélas ! je me souviens qu’au moment où j’allais quitter la France pour fuir les horreurs que je prévoyais, Madame Filleul me dit : « Vous avez tort de partir, moi je reste, car je crois au bonheur que doit nous procurer la révolution », « et cette révolution l’a conduite à l’échafaud ».

Rosalie Filleul de Besnes –Autoportrait, 1775, collection privée

Personnellement, je retiendrais la belle toile de Marie-Guillemine Benoist, formée par Vigée Le Brun, connue pour son « Portrait d’une négresse » en 1800, renommé « Portrait d’une femme noire » ou « Portrait de Madeleine » qui est son chef-d’œuvre, considéré comme célébrant l’abolition de l’esclavage dans les colonies par la Révolution française. L’esclavage sera d’ailleurs rétabli par Napoléon en 1802.

Marie-Guillemine Benoist – Portrait d'une femme noire, 1800, musée du Louvre

Toutes ces femmes de grand talent ont ouvert la voie. La féminisation moderne de l’espace artistique n’aurait pu avoir lieu sans ces pionnières de la fin du XVIIIe et des premières décennies du XIXème siècle.

accosté à l’extrémité de l’île en haut de la toile. Une goutte de blanc sur la voile suffit ensuite pour la rosir.

accosté à l’extrémité de l’île en haut de la toile. Une goutte de blanc sur la voile suffit ensuite pour la rosir. devant les barques vertes et blanches, sur la petite bande de terre servant d’embarcadère. L’homme en costume bleu à col de marin et chapeau noir s’apprêtait à tirer une embarcation. La femme en robe blanche, une capeline jaune citron posée sur de longs cheveux relevés derrière la tête, semblait s’interroger sur la méthode la plus efficace pour grimper dans le bateau sans se prendre les pieds dans sa robe longue. Je me hâtai de les croquer sur la toile avant qu’ils n’embarquent. Le jaune clair que j’étalai autour d’eux les inonda de lumière.

devant les barques vertes et blanches, sur la petite bande de terre servant d’embarcadère. L’homme en costume bleu à col de marin et chapeau noir s’apprêtait à tirer une embarcation. La femme en robe blanche, une capeline jaune citron posée sur de longs cheveux relevés derrière la tête, semblait s’interroger sur la méthode la plus efficace pour grimper dans le bateau sans se prendre les pieds dans sa robe longue. Je me hâtai de les croquer sur la toile avant qu’ils n’embarquent. Le jaune clair que j’étalai autour d’eux les inonda de lumière.

Et dans le murmure

Et dans le murmure

Accrocher des baisers

Accrocher des baisers

Dans le vertige du ciel :

Dans le vertige du ciel :

J

J

Ici, l’alpiniste c’est la mouette

Ici, l’alpiniste c’est la mouette

J’ai souvent admiré ses toiles croisées au Louvre :

J’ai souvent admiré ses toiles croisées au Louvre :