500 ans déjà...

Le Louvre se devait de frapper fort à l’occasion du cinq centième anniversaire de la mort de Léonard de Vinci en 1519 au château du Clos-Lucé près d’Amboise.

La vision du catalogue m’a impressionné. Magnifique ! : lourde couverture cartonnée dans des tons bruns chauds, et le regard enjôleur de « La Belle Ferronnière » qui me fixe intensément. Troublant...

Que dire de cette exposition que je viens de visiter juste avant sa fermeture ? Les adjectifs sont trop faibles pour la décrire : remarquable, superbe, éblouissant…

Rien moins que 150 œuvres sont rassemblées : dessins, peintures, objets d’art, manuscrits, venant des plus grands musées dans le monde. Une occasion unique de voir onze tableaux (avec "La Joconde") du maître sur la vingtaine qui lui est attribuée.

La plupart des oeuvres proviennent de la collection du Louvre, la plus importante au monde : 5 tableaux et 22 dessins.

Le Louvre a réussi l’exploit ! Les commissaires de l’exposition, Vincent Delieuvin et Louis Franck, en se livrant à une étude fondée sur les documents et textes conservés, ont permis aux visiteurs de s’approprier le parcours de vie de ce génie universel, depuis ses débuts à 13 ans lorsque son père le fit, à Florence, entrer dans l’atelier du peintre et sculpteur Andrea Del Verrocchio, jusqu’à ses derniers jours en France.

Andrea del Verrocchio - Publius Cornelius Scipion, 1467, louvre

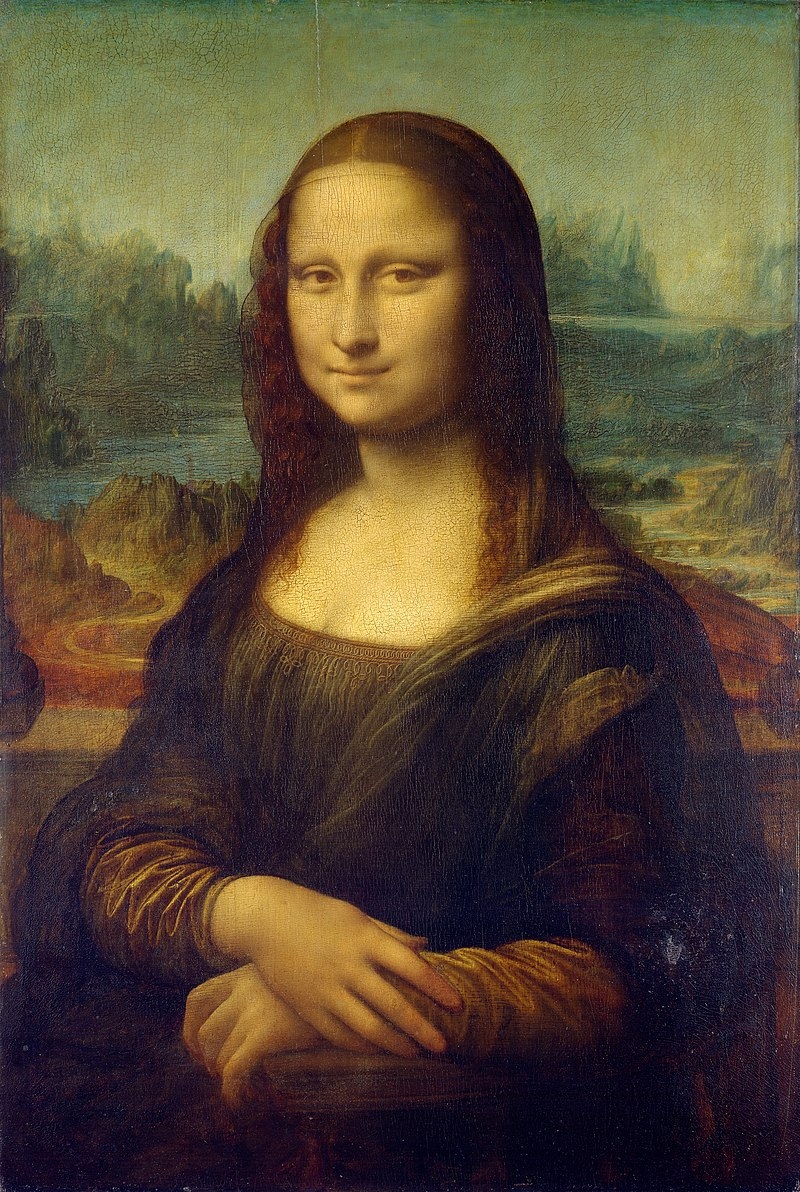

La « Joconde », trop fragile, est restée douillettement installée dans sa salle habituelle où les visiteurs la dérangent constamment en ne cessant de la mitrailler pour l’immortaliser. Elle devrait porter plainte... Elle en a vu d’autres…

Léonard de Vinci - La Joconde, 1503, musée du Louvre, Paris

Je parcoure les salles au petit trot. L’intimité du maître m’est offerte. Sa présence est constante. On se sent humble devant un tel génie universel.

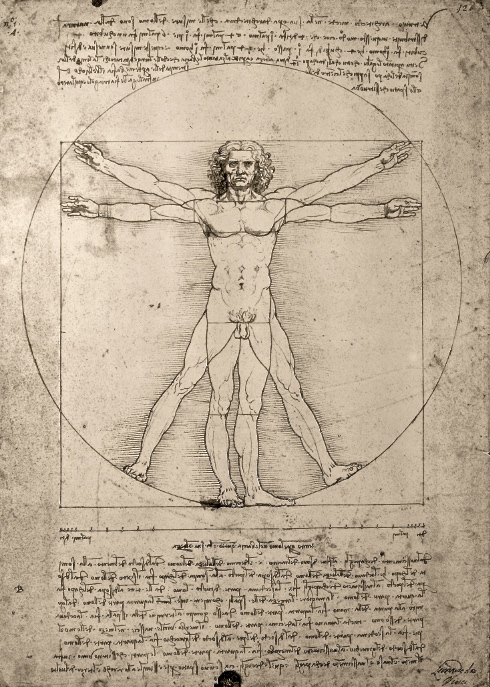

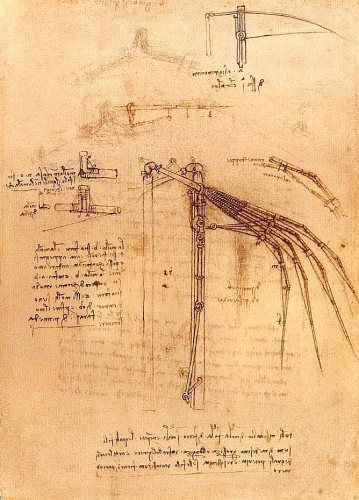

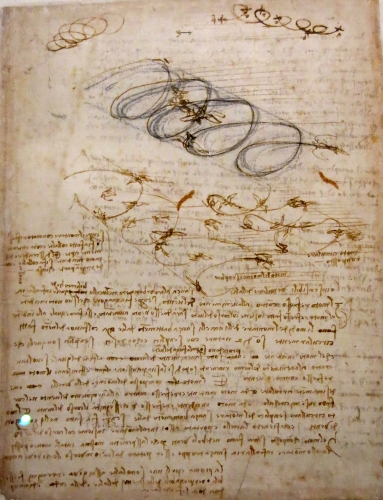

Je passe rapidement sur la partie consacrée à la science. Léonard de Vinci était curieux de tout : peinture, poésie, musique, mathématiques, anatomie, hydraulique, astronomie, botanique, architecture ou géologie. Jusqu’à la fin de sa vie, il rédigera des notes regroupées dans des codex. À Amboise, avant de mourir, il les confiera à son disciple Francesco Melzi qui les ramènera en Italie. L’exposition montre de nombreuses feuilles originales issues de ces codex qui nous restituent la science léonardienne. Le célèbre "Homme de Vitruve" est également présent. Immense travail ! Il est aisé de comprendre pourquoi Léonard nous laissa si peu de tableaux, pour la plupart inachevés ou non terminés.

Léonard de Vinci – L’homme de Vitruve, 1510, Galerie de l'Académie, Venise

Léonard de Vinci – Aile mobile, Codex Atlanticus

Léonard de Vinci – Vol des oiseaux dans le vent, 1505, Codex Atlanticus

Je me concentre sur les peintures.

« (…)bre 1478, j’ai commencé les deux Vierge Marie ». Il semblerait que Léonard, alors qu’il est encore chez Verrocchio, ait ébauché la conception de deux peintures de Vierge à l’enfant. De superbes études pour une « Madone au chat » font regretter qu’il n’existe pas de peinture autographe.

Léonard de Vinci – Etude pour la Madone au chat, 1478, British Museum, Londres

L’exceptionnelle « Madone Benois », peinte sur bois, envoyée par le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, est présente dans l’exposition. À mes yeux, il s’agit du premier chef-d’œuvre du peintre : le sourire joyeux de la femme à son enfant ensorcèle les visiteurs attroupés devant l’œuvre.

Léonard de Vinci – Madone Benois, 1480, musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg

Les quatre toiles du maître appartenant au Louvre sont évidemment les plus admirées par les visiteurs.

LA VIERGE AUX ROCHERS

Ce grand tableau, sombre, mériterait la restauration que les trois autres ont subie récemment.

À 30 ans, en 1483, Léonard est très demandé. Il a obtenu la commande pour une chapelle de Milan de ce grand tableau qui est l’élément central d’un retable. Il en existe une deuxième version à la National Gallery à Londres.

Le tableau forme une pyramide harmonieuse. Dans une grotte, la vierge Marie est entourée d’un ange souriant soutenant l’enfant Jésus assis sur un rocher. Celui-ci fait face au très jeune saint Jean le Baptiste agenouillé en prière. Dans une atmosphère crépusculaire en clair-obscur l’artiste joue sur les ombres et non les contours. Il s’agit déjà du fameux « sfumato » qui va le rendre célèbre. Ce style rompt avec la production florentine à la mode.

Léonard de Vinci – La Vierge aux rochers, 1483, musée du Louvre, Paris

LA BELLE FERRONNIÈRE

Restaurée en 2015, après la Sainte Anne, les belles couleurs chaudes ont été conservées.

Le regard en oblique de la femme qui est devant moi m’interroge : en plaine période de la Renaissance, elle présente une nouvelle approche dans l'histoire du portrait. Vêtue d’une robe rouge à l’emmanchure ornée de rubans, elle est tournée de trois-quarts, mais, curieusement, sa tête s’oriente de l’autre côté, comme si quelque chose avait soudainement retenu son attention. Son regard m’observe étrangement. Cette femme si séduisante me met mal à l'aise...

Léonard de Vinci –La belle ferronnière, 1498, musée du Louvre

SAINTE ANNE

Avec le « Saint Jean Baptiste », elle termine l’exposition. À mes yeux, il s'agit de la plus belle des cinq toiles que possède le Louvre.

Commencée en 1501, à Florence, l’artiste méditera sur le thème de la « Sainte Anne » jusqu’à la fin de ses jours. Avec le « Saint Jean Baptiste » et la « Joconde », il traversera les Alpes avec elle lors de sa venue en France en 1516. La tendance de Léonard, novatrice, à laisser ses peintures inachevées, apparaît, surtout dans le paysage rocheux en fond.

Grâce à sa récente restauration, nous pouvons contempler à nouveau, comme la voyait Léonard avant de mourir, cette scène familiale : assise sur les genoux de sa mère Sainte Anne, la Vierge abaisse son regard avec un sourire bienheureux sur l’enfant Jésus qui joue avec l’agneau symbolisant son futur sacrifice.

La toile a retrouvé ses transparences dans les robes et les voilages, ses teintes vives et froides. Les bleus de lapis-lazuli et les rouges violacés s’expriment à nouveau.

La toile a retrouvé ses transparences dans les robes et les voilages, ses teintes vives et froides. Les bleus de lapis-lazuli et les rouges violacés s’expriment à nouveau.

L’exquis modelé des figures apparaît dans son état de fraicheur initial

Léonard de Vinci –La Sainte Anne, 1513, musée du Louvre

SAINT JEAN BAPTISTE

La date exacte de sa conception n’est pas connue.

Sur un fond sombre, le prophète apparaît comme un jeune éphèbe avec ce sourire radieux à la Léonard, lumineux, tourné légèrement de trois quarts, le bras droit levé vers le ciel.

Restauré en 2016, des vernis anciens non enlevés totalement ont laissé la teinte des chairs très chaude. Les femmes devaient s'arracher ce beau jeune homme…

Léonard de Vinci –Saint Jean Baptiste, 1513, musée du Louvre

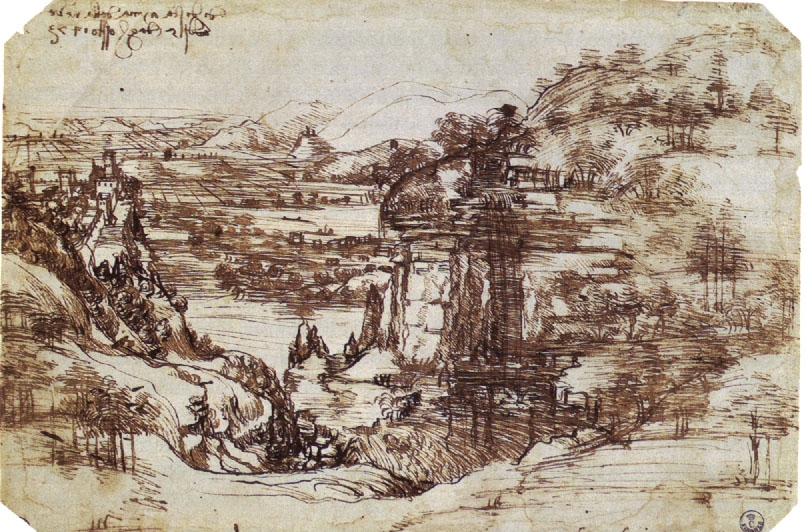

Je suis resté un long moment devant un dessin qui serait le premier dessin (connu) de l’artiste : « Paysage de la vallée de l’Arno ». Il a inscrit la date de 1473, à 21 ans.

Léonard de Vinci – Paysage de la vallée de l'Arno, 1473, Gabinetto Disegni, Florence

D’autres dessins et études du maître m’ont réjoui par leur virtuosité : les draperies de jeunesse de Léonard lorsqu’il était élève chez Verrocchio, le magnifique dessin d’une étude de figure pour l’ange de la Vierge aux rochers, et tellement d’autres.

Léonard de Vinci – Etude pour sainte Anne, 1500, National Gallery, Londres

Léonard de Vinci – Tête de femme dite La Scapiliata, 1505, Galerie Nationale, Parme

Léonard de Vinci – Etude de figure pour l'ange de la Vierge aux rochers, 1490, Bibioteca Reale, Turin

Ouf ! Léonard m'a épuisé ! L'émotion est toujours présente...

maniant deux pistolets. Il a mis de la fougue, du plaisir, de l’envie dans son œil. Cet enfant sait-il pourquoi il se bat ? Se souvient-il que ses grands-parents ont combattu en 1789 pour l’instauration d’une démocratie ? Se doute-t-il qu’il va mourir dans peu de temps ? Pourtant, ce gavroche parisien, symbole de la jeunesse révoltée par l’injustice et se sacrifiant pour les nobles causes, avance d’un pas décidé. Il n’a pas peur…

maniant deux pistolets. Il a mis de la fougue, du plaisir, de l’envie dans son œil. Cet enfant sait-il pourquoi il se bat ? Se souvient-il que ses grands-parents ont combattu en 1789 pour l’instauration d’une démocratie ? Se doute-t-il qu’il va mourir dans peu de temps ? Pourtant, ce gavroche parisien, symbole de la jeunesse révoltée par l’injustice et se sacrifiant pour les nobles causes, avance d’un pas décidé. Il n’a pas peur…

« Scio » en se basant sur une composition classique conforme aux principes de l’art. L’artiste conçoit son tableau à partir du modèle. Les personnages semblent juxtaposés, très différenciés par leur morphologie, couleur de peau, âge. La présence incarnée dans des corps fait l’histoire.

« Scio » en se basant sur une composition classique conforme aux principes de l’art. L’artiste conçoit son tableau à partir du modèle. Les personnages semblent juxtaposés, très différenciés par leur morphologie, couleur de peau, âge. La présence incarnée dans des corps fait l’histoire.

cheval. Dolce chiavatura. »

cheval. Dolce chiavatura. »

colline.

colline.

Un parterre étoilé

Un parterre étoilé

Ils jalousent le ciel et le vent

Ils jalousent le ciel et le vent