CORRESPONDANCE - EXTRAITS CHOISIS

Vincent Van Gogh – Demi-silhouette d’un ange (d’après Rembrandt), sept. 1889, collection privée

Ah ! Comme il a compris l'âme exquise des fleurs ! Comme sa main, qui promène les torches terribles dans les noirs firmaments, se fait délicate pour en lier les gerbes parfumées et si frêles ! Et quelles caresses ne trouve-t-il pas pour en exprimer l'inexprimable fraîcheur et les grâces infinies ?

Et comme il a compris aussi ce qu'il y a de triste, d'inconnu et de divin dans l'œil des pauvres fous et des malades fraternels !

Octave Mirbeau, L'Écho de Paris, 31 mars 1891

La santé de Vincent s’est améliorée, mais il souffre d’être entouré de malades atteints de graves troubles psychologiques. Il souhaiterait se rapprocher de Paris. Le 18 septembre, Théo l’approuve, mais l’installation éventuelle chez les peintres Pissarro ou Jouve ne lui paraît pas réalisable car son frère doit être sous la surveillance d’un médecin. Il lui conseille de travailler avec plus de modération : « J’ai peur quand tu travailles comme cela avec rage car forcément tu t’épuises. Je comprends que l’oisiveté te pèse surtout quand tu n’as pas de société à ton goût. »

Faute de modèles, sortant peu dans la campagne environnante, l’artiste va copier des toiles de ses peintres préférés.

« De la façon de sentir de Van Gogh, nous avons une indication très précieuse : ce sont les copies qu’il exécute d’après divers tableaux de Rembrandt, de Delacroix, de Millet. Elles sont admirables. Mais ce ne sont pas, à proprement parler, des copies, ces exubérantes et grandioses restitutions. Ce sont plutôt des interprétations, par lesquelles le peintre arrive à recréer l’oeuvre des autres, à la faire sienne, tout en lui conservant son esprit original et son spécial caractère - Octave Mirbeau »

Lettre à Théo – vers le 20 septembre 1889

C’est drôle, juste au moment où je faisais cette copie de « La pietà » de Delacroix, j’ai  trouvé où est passée cette toile.

trouvé où est passée cette toile.

Elle appartient à une reine de Hongrie ou d’un autre pays par là qui a écrit des poésies sous le nom de Carmen Sylva. L’article qui parlait d’elle et du tableau était de Pierre Loti, qui faisait sentir que cette Carmen Sylva était comme personne encore plus touchante que ce qu’elle écrit – et elle écrit pourtant des choses comme ça : une femme sans enfant est comme une cloche sans battant ; le son de l’airain serait peut-être fort beau, mais on ne l’entendra point.

Vincent Van Gogh – La Pietà (d’après Delacroix), sept. 1889, Van Gogh Museum, Amsterdam

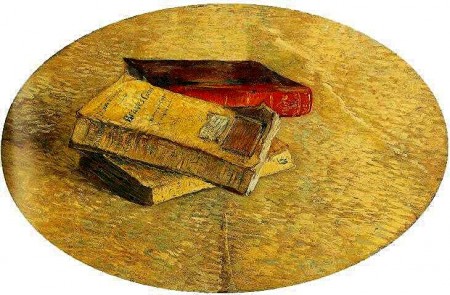

J’ai à présent 7 copies sur les dix des « travaux des champs » de Millet.

Je peux t’assurer que cela m’intéresse énormément de faire des copies et que n’ayant pour le moment pas de modèles cela fera que pourtant je ne perdrai pas de vue la figure.

En outre cela me fera une décoration d’atelier pour moi ou un autre.

Je désirerais copier aussi le « semeur » et les « bêcheurs ».

C’est une étude dont j’ai besoin car je veux apprendre.

Tu seras surpris quel effet prennent les travaux des champs par la couleur, c’est une série bien intime de lui. (Van Gogh copie d’après des gravures de tableaux en noir et blanc qu'il s'est procuré)

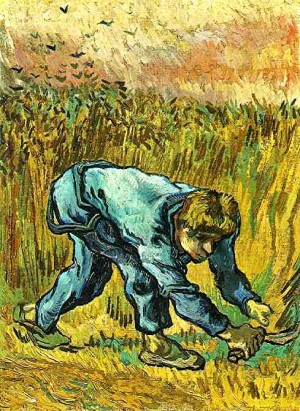

Vincent Van Gogh – Le faucheur (d’après Millet), sept. 1889, Van Gogh Museum, Amsterdam

Ce que je cherche là-dedans et pourquoi il me semble bon de les copier, je vais tâcher  de te le dire. On nous demande à nous autres peintres toujours de composer nous-mêmes et de n’être que compositeurs.

de te le dire. On nous demande à nous autres peintres toujours de composer nous-mêmes et de n’être que compositeurs.

Soit – mais dans la musique il n’en est pas ainsi et si telle personne jouera du Beethoven elle y ajoutera son interprétation personnelle – en musique et alors surtout pour le chant l’interprétation d’un compositeur est quelque chose, et il n’est pas de rigueur qu’il n’y a que le compositeur qui joue ses propres compositions.

Bon – moi, surtout à présent étant malade, je cherche à faire quelque chose pour me consoler, pour mon propre plaisir.

Vincent Van Gogh – Paysanne liant des gerbes (d’après Millet), sept. 1889, Van Gogh Museum, Amsterdam

Je pose le blanc et noir de Delacroix ou de Millet, ou d’aprè s eux, devant moi comme motif. Et puis j’improvise de la couleur là-dessus, mais bien entendu pas tout à fait étant moi, mais cherchant des souvenirs de leurs tableaux. Mais le souvenir, la vague consonance de couleurs qui sont dans le sentiment sinon justes, ça c’est une interprétation à moi.

s eux, devant moi comme motif. Et puis j’improvise de la couleur là-dessus, mais bien entendu pas tout à fait étant moi, mais cherchant des souvenirs de leurs tableaux. Mais le souvenir, la vague consonance de couleurs qui sont dans le sentiment sinon justes, ça c’est une interprétation à moi.

Vincent Van Gogh – Le moissonneur avec faucille (d’après Millet), sept. 1889, Van Gogh Museum, Amsterdam

Un tas de gens ne copient pas, un tas d’autres copient – moi je m’y suis mis par hasard et je trouve que cela apprend et surtout parfois console. Aussi alors mon pinceau va entre mes doigts comme serait un archet sur le violon et absolument pour mon plaisir.

Aujourd’hui j’ai essayé « la tondeuse de moutons » dans une gamme allant du lilas au  jaune.

jaune.

Vincent Van Gogh – La tondeuse de moutons (d’après Millet), sept. 1889, Van Gogh Museum, Amsterdam

[…]

Bernard et Gauguin ne demanderont pas du tout la forme juste d’un arbre, mais ils veulent absolument qu’on dise si la forme est ronde ou carrée – et ma foi, ils ont raison, exaspérés par la perfection photographique et niaise de certains. Ils ne demanderont pas le ton juste des montagnes, mais ils diront : nom de Dieu les montagnes étaient-elles bleues, alors foutez-y du bleu et n’allez pas me dire que c’était un bleu un peu comme-ci comme-ça, c’était bleu n’est-ce pas ? Bon – faites les bleues et c’est assez ! Gauguin est quelquefois génial lorsqu’il explique cela mais le génie qu’a Gauguin, il est bien timide de le montrer et c’est touchant comme il aime à dire une chose vraiment utile à des jeunes. Quel drôle d’être tout de même.

[…]

Je sens tellement que l’histoire des gens est comme l’histoire du blé, si on n’est pas semé en terre pour y germer, qu’est-ce que ça fait, on est moulu pour devenir du pain.

La différence du bonheur et du malheur ! Tous les deux sont nécessaires et utiles et la mort ou la disparition... c’est tellement relatif – et la vie également.

[…]

Je voudrais bien voir des reproductions de Millet dans les écoles, je crois qu’il y aurait des enfants qui deviendraient des peintres si seulement ils voyaient des bonnes choses.

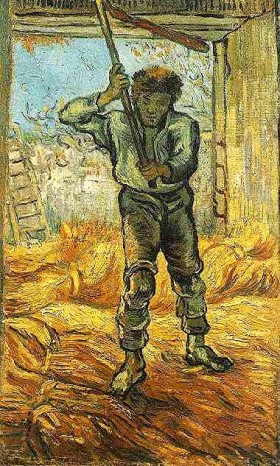

Vincent Van Gogh – Le batteur de blé (d’après Millet), sept. 1889, Van Gogh Museum, Amsterdam

Le 4 octobre, Théo annonce à Vincent qu’il a eu la visite du docteur Peyron. Il dit : « Ton voyage à Arles ayant provoqué une crise récemment, il faudrait voir avant de changer de demeure, si tu peux maintenant supporter les changements. Si tu supportes bien ces épreuves, il n’y voit pas d’inconvénient que tu le quittes. Pissarro m’a dit que, chez lui, ce n’était pas possible mais qu’il connaît quelqu’un à Auvers qui est médecin et qui fait de la peinture dans ses moments perdus. Il me dit que c’est un homme qui a été en rapport avec les impressionnistes. Il croit que chez celui-là tu pourrais probablement rester. Il doit aller le voir et lui parlera de l’affaire ». Le 22 octobre, Théo écrit : « Pissarro doit s’occuper de ce brave homme à Auvers. J’espère qu’il réussira et qu’au printemps prochain, sinon plus tôt, tu viennes nous voir ».

Lettre à Willemien – vers le 21 octobre 1889

Ne te gènes pas pour accrocher mes toiles dans un corridor, dans la cuisine, dans un escalier. Ma peinture est faite pour être vue surtout sur un fond simple. Je cherche à peindre de façon que cela fasse bien dans une cuisine, alors parfois je m’aperçois que cela fait bien dans un salon aussi, mais de cela je ne me préoccupe jamais.

[…] surtout aussi je voudrais que Margot Begemann eût un tableau de moi.* Mais le lui faire parvenir par ton intermédiaire est plus discret que le lui envoyer directement.

* En 1884, lorsque Vincent habite chez ses parents à Nuenen, Margot Begemann, plus âgée que lui, s’attache à lui et une liaison commence discrètement. Il est attendri par la jeune femme. Elle le fait penser à « un violon de Crémone qui aurait été abîmé par des réparateurs incapables ». La famille de Margot s’oppose à leur mariage. Lors d’une promenade avec Vincent, elle s’évanouit. Elle avouera que, désespérée, elle avait tenté de se suicider avec des médicaments. Vincent regrettera cette affection : « Je demeurerai son ami : nous nous sommes peut-être trop attachés l'un à l'autre ».

[…]

J’ai encore lu une pensée de Carmen Sylva qui est bien juste : Lorsque vous souffrez beaucoup – vous voyez tout le monde à une grande distance et comme au bout d’une immense arène – les voix mêmes paraissent venir de loin.– J’ai éprouvé cela dans ces crises à tel point que tous les gens que je vois alors me paraissent, même si je les reconnais – ce qui n’est pas toujours le cas – arriver de très loin et être tout différents de ce qu’ils sont en réalité, tant il me semble y voir alors des ressemblances agréables ou désagréables avec des personnes que j’ai connues autrefois et ailleurs.

Lettre à Théo – vers le 25 octobre 1889

La mélancolie me prend fort souvent avec une grande force, et plus d’ailleurs la santé revient au normal, plus j’ai la tête capable à raisonner très froidement, plus faire de la peinture qui nous coûte tant et ne rapporte rien, même pas le prix de revient, me semble comme une folie, une chose tout à fait contre la raison. Alors je me sens tout triste et le mal est qu’il est à mon âge bigrement difficile de recommencer autre chose.

J’ai commencé ce matin « les bêcheurs » sur une toile de 30. Sais tu que cela pourrait être intéressant de chercher à faire les dessins de Millet en peinture, ce serait une collection de copies toute spéciale. Peut-être moi je serais plus utile en faisant cela, que par ma propre peinture.

visage de son Saint Jean-Baptiste, plus accessible.

visage de son Saint Jean-Baptiste, plus accessible. rendre compte de ce que devait être ce lieu à l’origine qui comportait 36 colonnes comme celle-ci…

rendre compte de ce que devait être ce lieu à l’origine qui comportait 36 colonnes comme celle-ci… - La statue humaine la plus ancienne du musée (7000 ans avant J.C.), étrange personnage en plâtre au nez pointu, au corps sans hanches, ressemblant aux pâtes à modeler que l’on faisait étant enfant.

- La statue humaine la plus ancienne du musée (7000 ans avant J.C.), étrange personnage en plâtre au nez pointu, au corps sans hanches, ressemblant aux pâtes à modeler que l’on faisait étant enfant.

parallèlement à la piscine. La nage manque de souplesse. De loin, je ne vois que leurs dos bronzés et leurs bras écopant l’eau maladroitement, en cadence.

parallèlement à la piscine. La nage manque de souplesse. De loin, je ne vois que leurs dos bronzés et leurs bras écopant l’eau maladroitement, en cadence.