Paul van Ryssel (Paul Gachet) – dessin de Vincent Van Gogh sur son lit de mort, 29 juillet 1890

Deuxième partie

LES CAHIERS DE VAN GOGH

Souvenirs d’Adeline Ravoux « La jeune fille en bleu » sur le séjour de Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise - 1953

La première partie de mon dossier-enquête sur le décès de Van Gogh, publiée le 15 janvier dernier, concernait la thèse officielle : celle du Van Gogh Museum.

Aujourd’hui, pour la deuxième partie de l’enquête, de la longue interview d’Adeline Carrié, née Ravoux, agée de 76 ans, je publie, ci-dessous, uniquement la partie de ses propos se rapportant au décès de l’artiste :

Madame Carrié née Adeline Ravoux m’a dressé ses Souvenirs sur Vincent Van Gogh avec l’autorisation de les publier.

Les lecteurs des Cahiers de Van Gogh y trouveront l’atmosphère de l’après-midi du 1er mai 1953 au cours duquel, à Mesnières-en-Bray, elle évoqua devant moi un Vincent Van Gogh qui n’était pas celui qu’une légende torturée m’avait exposé. Ceux qui mettent la vérité au-dessus de toute préoccupation secondaire apprécieront le souffle d’air pur que Madame Carrié fait passer sur la mémoire de Vincent. Elle a droit, à ce titre, à l’expression de la reconnaissance des amis de Van Gogh.

Voici ce que je sais sur sa mort.

Ce dimanche-là, il était sorti aussitôt après le déjeuner, ce qui était inhabituel.

Au crépuscule, il n’était pas encore rentré, ce qui nous surprit fort, car extrêmement correct dans ses relations avec nous, il arrivait toujours aux heures régulières des repas. Nous étions alors tous assis à la terrasse du café, ce qui ne nous arrivait que le dimanche après la bousculade d’une journée plus fatigante que les jours de semaine. Lorsque nous vîmes arriver Vincent, la nuit était tombée, il devait être environ neuf heures.

Vincent marchait courbé, se tenant le ventre, exagérant encore son habitude de se tenir une épaule plus haute que l’autre. Mère lui demanda : « Monsieur Vincent, nous étions inquiets nous sommes contents de vous voir rentrer ; vous serait-il arrivé quelque chose de fâcheux ? »

Il répondit d’une voix souffrante : non, mais je me…Il n’acheva pas, traversa la salle, prit l’escalier et monta à sa chambre. J’ai été témoin de cette scène.

Vincent nous fit une si étrange impression que Père se leva et alla dans l’escalier pour écouter s’il se passait quelque chose d’insolite. Il crut entendre des gémissements, monta rapidement et trouva Vincent sur son lit, couché en chien de fusil, les genoux au menton, geignant fortement : « Qu’avez-vous, demanda Père, êtes-vous malade ? » Vincent leva alors sa chemise et lui montra une petite plaie dans la région du cœur. Père s’écria : « Malheureux, qu’avez-vous fait ? »

« J’ai voulu me tuer » lui répondit Van Gogh.

Ces précisions, nous les tenons de notre père qui les évoqua maintes fois devant mes sœurs et moi, car la mort tragique de Vincent Van Gogh est restée pour notre famille, un des évènements les plus marquants de notre vie. Sur ses vieux jours, Père devenu aveugle repassait volontiers ses souvenirs, et le suicide de Vincent était l’un des faits qu’il racontait le plus souvent et avec grande précision.

J’ouvre ici une parenthèse pour qu’on ne puisse douter de la fidélité de la mémoire de Père, qui était prodigieuse.

[Cette digression vient à l’appui du récit des événements fait par la famille Ravoux, et qui s’oppose à celui présenté par la famille Gachet.]

Il (le père d’Adeline) racontait quelquefois aux clients de notre café, ses souvenirs de la guerre de 1870. Certains furent portés à la connaissance d’un chroniqueur du Petit Parisien, spécialiste des questions historiques – il s’appelait M. de Saint-Yves, je crois - et celui-ci vérifia les dires de Père ; tous les détails qu’il donnait étaient confirmés : jamais on ne put surprendre sur ses lèvres une erreur.

La valeur du témoignage de Père étant ainsi bien établie, je continue le récit de ses souvenirs sur la mort du grand peintre. J’avoue que la manière dont certains biographes ont parlé de Père m’a beaucoup choqué. Père n’était pas un homme vulgaire. Sa réputation d’honnêteté était proverbiale : jamais on ne l’a appelé « le père Ravoux ». Il commandait le respect.

Je continue donc le récit des confidences que Vincent Van Gogh fit à Père au cours de la nuit du dimanche au lundi qu’il passa près de lui.

Vincent s’était rendu vers le champ de blé où il avait peint précédemment, qui était situé derrière le château d’Auvers, appartenant alors à M. Gosselin habitant Paris, rue Messine. Le château se trouvait à plus d’un demi kilomètre de notre maison. On y parvenait en montant une côte assez raide, ombragée de grands arbres. Nous ne savons pas s’il s’éloigna beaucoup du château. Au cours de l’après-midi, dans le chemin creux qui longe le mur du château – a cru comprendre mon père - Vincent se tira un coup de revolver et s’évanouit. La fraicheur du soir le ranima. A quatre pattes, il chercha le revolver pour s’achever, mais ne put le retrouver (on ne l’a pas davantage retrouvé le lendemain). Alors Vincent se releva puis redescendit la côte pour regagner notre maison.

Je n’ai pas, évidemment, assisté à l’agonie de Van Gogh, mais j’ai été témoin de la plupart des faits que je vais relater maintenant.

Après avoir constaté sa blessure dans la région du cœur, Père descendit rapidement de la chambre où Vincent gémissait et il demanda à Tom Hirschig (un peintre qui vivait à l’auberge) d’aller à la recherche d’un médecin. Il y avait à Auvers, un médecin de Pontoise qui avait un pied-à-terre où il donnait des consultations.

Ce médecin était absent. Père envoya alors Tom chez le Dr Gachet qui habitait en haut du bourg, mais n’exerçait pas à Auvers.

Le Dr Gachet était-il en relations avec Van Gogh ? Père l’ignorait totalement, le médecin n’était jamais venu à la maison, et la scène à laquelle notre père assista ne put le lui faire supposer, bien au contraire.

[Gachet exerçait à Paris, mais il soignait aussi des amis et des pauvres gens à Auvers.]

Après la visite du médecin Père nous dit : « Le Dr Gachet a examiné M. Vincent et lui a fait un pansement sommaire avec des bandages qu’il avait lui-même apportés » (on l’avait prévenu qu’il s’agissait d’un blessé). Il jugea le cas désespéré et repartit aussitôt. Je suis absolument certaine qu’il ne revînt pas : ni le soir, ni le lendemain. Père nous dit encore : « Pendant l’examen et lorsqu’il lui a fait le pansement, le Dr Gachet n’a pas dit un mot à M. Vincent ».

Après avoir reconduit le médecin, Père remonta près de M. Vincent et le veilla toute la nuit. Tom Hirschig resta près de lui.

Avant l’arrivée du médecin, Vincent avait réclamé sa pipe à Père et fuma ainsi une partie de la nuit.

[Selon le fils du Dr Gachet, après avoir allumé la pipe de Vincent, le médecin aurait quitté le peintre pour prévenir Théo (il le fit par une lettre datée du 27 juillet 1890), tandis que lui-même veillait le blessé à l’auberge.]

Il paraissait souffrir beaucoup et par moments geignait. Il pria Père d’approcher son oreille pour entendre, lui disait-il, le glouglou de l’hémorragie interne. Presque toute la nuit il resta silencieux, s’assoupissant parfois.

Dans la matinée du lendemain, deux gendarmes de la brigade de Méry, prévenus par la rumeur publique probablement, se présentèrent à la maison. L’un d’eux nommé Rigaumon interpella Père d’un ton déplaisant : « C’est ici qu’il y a eu un suicide ? » Père, après l’avoir prié d’adoucir ses manières, l’invita à monter près du moribond. Il précéda les gendarmes dans la chambre, expliqua à Vincent que la loi française prescrivait dans ce cas une enquête que venaient faire les gendarmes. Ceux-ci entrèrent, et Rigaumon, toujours sur le même ton, interpella Vincent : « C’est vous qui avait voulu vous suicider ? »

- Oui, je crois répondit Vincent sur le ton doux qui lui était habituel.

- Vous savez que vous n’en avez pas le droit.

Toujours sur le même ton égal, Van Gogh reprit : « Gendarme, je suis libre de mon corps et libre d’en disposer à mon gré. N’accusez personne, c’est moi qui ai voulu me suicider».

Père pria alors les gendarmes, un peu vertement, de ne pas insister davantage.

Dès l’aube, Père s’était préoccupé de faire prévenir Théo, le frère de Vincent. Le blessé étant alors assoupi ne pouvait donner de renseignements précis. (Il avait eu un sursaut d’énergie qui l’avait beaucoup fatigué lors de la visite des gendarmes.) Mais, sachant que le frère de Vincent était vendeur de tableaux Boussod Valadon, boulevard Montmartre, à Paris, Père envoya un télégramme à cette adresse dès l’ouverture du bureau de poste. Théo arriva par le train dans le milieu de l’après-midi. Je me rappelle l’avoir vu arriver en courant. La gare était d’ailleurs assez proche de chez nous. C’était un homme un peu moins grand que Vincent, mieux tenu, de physionomie agréable et qui paraissait très doux. Mais son visage était décomposé par le chagrin. Il monta aussitôt près de son frère qu’il embrassa en lui parlant dans leur langue natale. Père se retira et n’assista pas à leur entretien. Il ne les rejoignit qu’à la nuit. Après l’émotion qu’il avait éprouvée en voyant son frère, Vincent était tombé dans le coma. Théo et mon père veillèrent sur le blessé jusqu’à sa mort qui survint à une heure du matin.

C’est Père qui, avec Théo, fit dans la matinée la déclaration du décès à la mairie.

La maison prit le deuil comme pour le décès d’un des nôtres. La porte du café resta ouverte mais les volets furent mis à la devanture. Dans l’après-midi, après la mise en bière, le corps fut descendu dans la « salle des peintres ». Tom était allé cueillir de la verdure pour décorer la pièce, et Théo avait disposé tout autour les toiles qu’y avait laissées Vincent : L’église d’Auvers, Les Iris, Le Jardin de Daubigny, L’Enfant à l’orange, etc. Au pied du cercueil, on avait disposé la palette et les pinceaux. Les tréteaux avaient été prêtés par notre voisin, M. Lever, le menuisier. L’enfant de ce dernier, âgé de deux ans, avait été peint par Van Gogh dans le tableau l’Enfant à l’orange. C’est également M. Levert qui avait fait le cercueil.

(Les nouvelles littéraires ont publié une photographie de notre maison d’Auvers où l’on peut voir Père, ma sœur Germaine, l’enfant Levert et moi-même.)

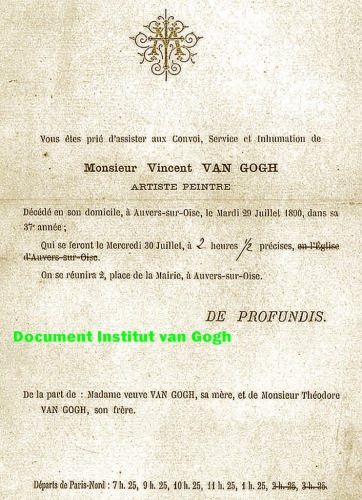

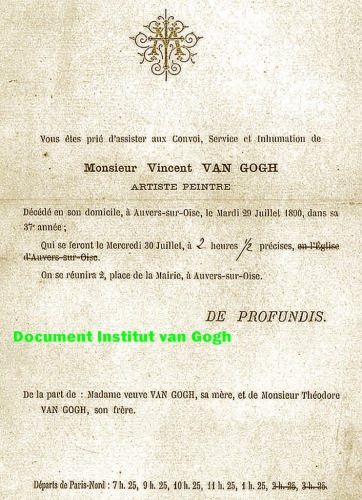

L’inhumation eut lieu le surlendemain du décès, dans l’après-midi.

[En fait, il fut enterré le lendemain, 30 juillet, dans l’après-midi. Le service religieux fut annulé lorsque le curé de l’Eglise Notre Dame d’Auvers-sur-Oise apprit que Vincent van Gogh s’était suicidé, ce qui explique la rayure du lieu de recueillement sur le faire-part.]

Une vingtaine d’artistes suivirent le corps jusqu’au cimetière du village. Père y assista ainsi que Tom et Martinez et des voisins qui voyaient chaque jour M. Vincent lorsqu’il partait peindre.

Au retour, Père était accompagné de Théo, de Tom, du Dr Gachet et du fils de ce dernier, Paul, qui pouvait avoir alors seize ans. Ils entrèrent dans la « salle des artistes » d’où le cercueil venait de partir et où étaient exposées les toiles. Théo voulant remercier ceux qui s’étaient occupés de son frère leur offrit de prendre, en souvenir, quelques toiles de l’artiste qui venait de disparaître. Père se contenta de mon portrait et de la Mairie d’Auvers que M. Vincent lui avait donnés de son vivant. Lorsque la proposition fut faite au Dr Gachet, celui-ci se choisit de nombreuses toiles et les passait à son fils Paul : « Roulez Coco », disait-il pour en faire un paquet.

[Ces toiles font partie du très important legs Gachet donné au Louvre en 1954.]

Puis Théo emmena ma sœur Germaine pour choisir un jouet : ce fut un panier de copeaux entrelacés contenant une petite batterie de cuisine en fer. Enfin, Théo emporta ce qui avait appartenu à son frère.

Nous ne l’avons jamais revu.

Longtemps après, nous avons appris qu’il était tombé gravement malade presque aussitôt le suicide de son frère et qu’il était mort quelques mois après. Son corps a été ramené à Auvers où il est inhumé près de son frère.

Quels furent les mobiles du suicide de Vincent ?

Voici quel était l’avis de Père : Théo venait d’avoir un petit garçon et Vincent adorait son neveu. Il craignait que son frère marié et ayant une charge supplémentaire ne puisse plus le soutenir comme il l’avait fait jusqu’alors. C’est le motif que Théo exprima à Père et il lui dit que la dernière lettre écrite par Vincent était dans ce sens.

Celle qui a été publiée porte le n°652 (il s’agit du brouillon de la lettre inachevée, ensanglantée, que Vincent avait sur lui ; elle fut annotée par Théo : « La lettre qu'il avait sur lui le 29 juillet, le jour (illisible). » dans la série des Lettres de Vincent à Théo ; a-t-elle été portée à notre connaissance dans son entier ? Le motif du suicide n’y est pas discernable.

De cette confidence sur les embarras d’argent de Vincent, faite par Théo à Père, on n’en trouve aucune trace dans les lettres, ce qui tend à faire penser qu’il existe des lacunes dans la publication de ces lettres. La correspondance de Vincent van Gogh poserait-elle des problèmes qu’on a voulu éluder ?

De ses déboires amoureux ou du peu de succès de sa peinture, de son vivant, nous n’en avons jamais rien su et nous aurions certainement ignoré ses difficultés financières si Théo n’en avait parlé à Père lorsqu’ils veillèrent Vincent, car celui-ci payait sa pension régulièrement.

J’en ai fini de mon récit. J’aimerais qu’il soit publié intégralement et sans qu’on en modifie le texte. J’ai été en effet, dans ces derniers temps, interviewée par des journalistes qui ont rapporté mes propos avec plus ou moins de fidélité ou qui mêlaient à mes déclarations leurs propres appréciations personnelles, parfois désobligeantes, allant même jusqu’à déformer ce que je leur avais dit, ou qui ont utilisé mes souvenirs à des fins qui, si je les avais connues, m’auraient fait décliner l’interview.

Je suis sans doute l’ultime survivante ayant connu personnellement à Auvers Vincent van Gogh, et certainement le dernier témoin vivant de ses derniers jours.

Il m’apparaît donc que mon témoignage, duquel toute préoccupation littéraire est exclue, a une valeur essentielle pour l’histoire de la vie de Vincent van Gogh à Auvers, et ne saurait être confondu avec les fantaisies qui, depuis de longues années, ont été propagées on ne sait par qui, ni dans quel but. J’ajoute que mon témoignage ne peut être exploité de façon valable pour écrire l’histoire, à Auvers, de la vie de Vincent, qu’à la condition d’en respecter intégralement la teneur.

Il se peut que ces authentiques souvenirs de témoins oculaires aillent à l’encontre de certaine légende maintenant discutée.

[La version des évènements de la famille Gachet en général reprise par les commentateurs depuis la publication par V. Doiteau et E. Leroy de La Folie de Van Gogh (1928.]

Mais, ceux qui les premiers (et les auteurs suivants se sont référés à leurs dires) ont écrit l’histoire de la vie de Vincent van Gogh doivent admettre que ce n’est qu’en 1953, à l’occasion du centenaire de la naissance du grand artiste, que la presse s’en est occupée, puis à découvert celle à laquelle elle a donné le nom de La Dame en bleu (Adeline Ravoux). Ainsi, pendant soixante-trois ans, aucune évocation « souvenirs » par un témoin de la vie de Vincent à Auvers-sur-Oise n’avait été recherchée. On a donc bâti sur des fondements discutables une légende de la vie de Van Gogh à Auvers-sur-Oise.

En conscience, j’ai dit ce que j’ai vu, puis rapporté ce que j’ai entendu par mon père qui, seul près de Vincent, a vécu la nuit tragique du 27 juillet 1890. Je désire rester absolument en dehors des controverses des historiens de l’art. Mais je reste persuadée que mon récit est un document qu’il est utile de conserver et auquel il sera nécessaire de se reporter lorsqu’on voudra écrire l’histoire véridique du séjour de Vincent van Gogh à Auvers-sur Oise.

Adeline Carrié (née Ravoux).

La troisième partie de cette enquête, se rapportant à la thèse de l’assassinat évoquée dans le livre « VAN GOGH : The Life » en 2011, sera publiée la semaine prochaine.

Avant d'évoquer cette dernière thèse dans le prochain article, je veux signaler que l’un des principaux ar

noir sur une jupe rouge, concentrée sur le clavier. Les deux personnages se tiennent un peu raides debout de chaque côté du dossier de la chaise bleutée à tête de lion qui les sépare. Le gentilhomme regarde affectueusement la jeune femme… Un professeur ou un amant ? A moins que ce ne soit l’amour de la musique qui les rapproche comme le suggère l’inscription en latin inscrite sur le couvercle du virginal aux éléments décoratifs d’une extrême finesse : MUSICA LAETITIAE COMES, MEDICINA DELORUM (La musique, compagne de la joie, médecine de la douleur).

noir sur une jupe rouge, concentrée sur le clavier. Les deux personnages se tiennent un peu raides debout de chaque côté du dossier de la chaise bleutée à tête de lion qui les sépare. Le gentilhomme regarde affectueusement la jeune femme… Un professeur ou un amant ? A moins que ce ne soit l’amour de la musique qui les rapproche comme le suggère l’inscription en latin inscrite sur le couvercle du virginal aux éléments décoratifs d’une extrême finesse : MUSICA LAETITIAE COMES, MEDICINA DELORUM (La musique, compagne de la joie, médecine de la douleur). visage de la jeune femme : les pieds de son chevalet sur lequel il est en train de peindre la scène, planqué au fond de la pièce. Il ne se montre pas, mais il est bien présent…

visage de la jeune femme : les pieds de son chevalet sur lequel il est en train de peindre la scène, planqué au fond de la pièce. Il ne se montre pas, mais il est bien présent…

des vitraux.

des vitraux.

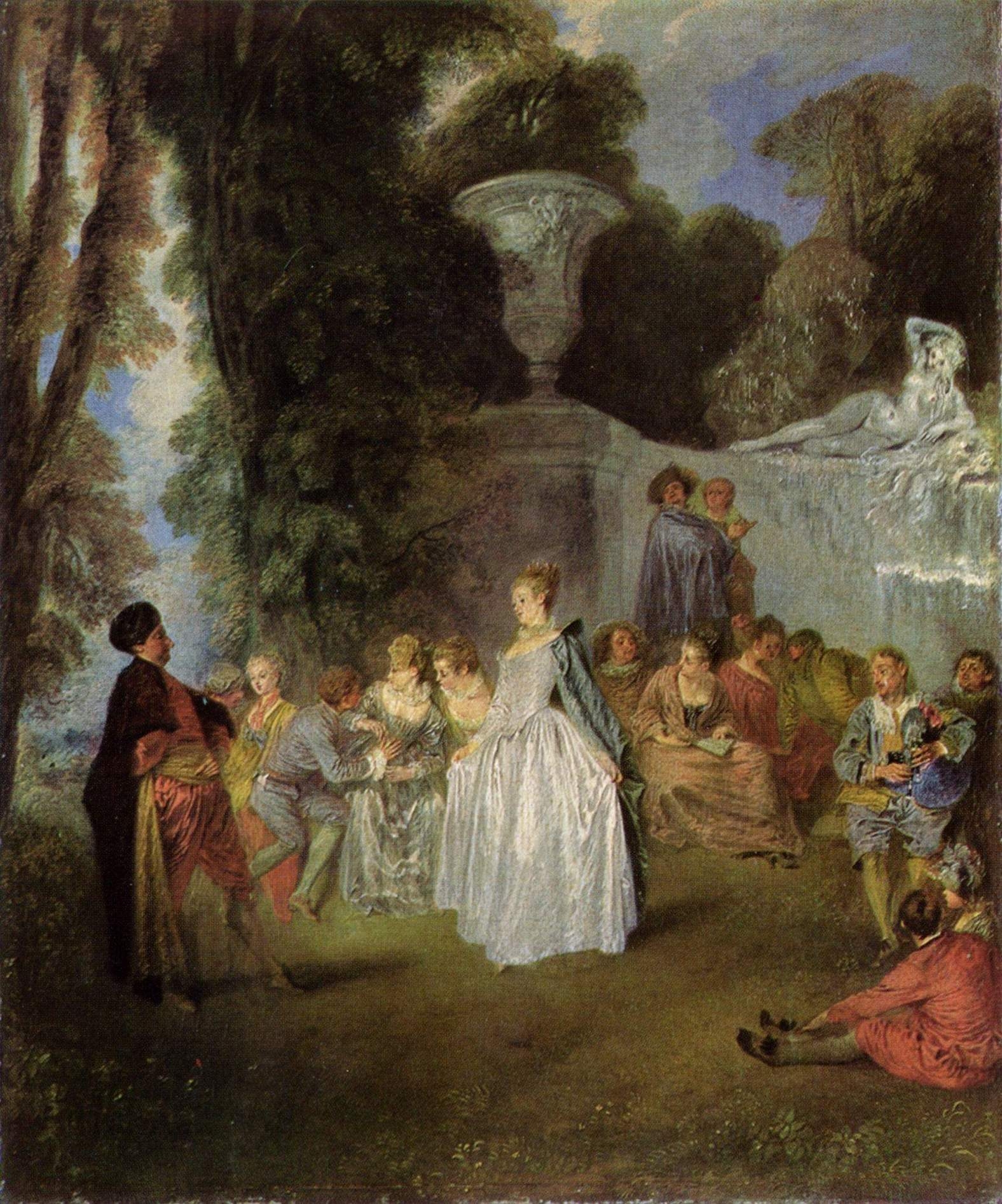

La peinture elle-même est musique et rythme la composition : les personnages de « Pèlerinage à l’île de Cythère » s’invitent, se lèvent, discutent, s’enlacent, au rythme d’un menuet.

La peinture elle-même est musique et rythme la composition : les personnages de « Pèlerinage à l’île de Cythère » s’invitent, se lèvent, discutent, s’enlacent, au rythme d’un menuet.

Paris. Nous retrouvons les tonalités colorées du peintre flamand dans son œuvre où la couleur prime : un jeu des contrastes s’intègre dans l’ensemble et les touches de couleur vibrent et fusionnent en mêlant les personnages au paysage.

Paris. Nous retrouvons les tonalités colorées du peintre flamand dans son œuvre où la couleur prime : un jeu des contrastes s’intègre dans l’ensemble et les touches de couleur vibrent et fusionnent en mêlant les personnages au paysage.

La sensualité intense de cette poésie m’a fait repenser au magnifique texte érotique que Paul Valéry écrivit en songeant au peintre des danseuses, son ami Edgar Degas. Il est fasciné par une grande Méduse excitante et séductrice : « Jamais danseuse humaine,

La sensualité intense de cette poésie m’a fait repenser au magnifique texte érotique que Paul Valéry écrivit en songeant au peintre des danseuses, son ami Edgar Degas. Il est fasciné par une grande Méduse excitante et séductrice : « Jamais danseuse humaine,

le droit d’être mécontent car on en a refusé à une foule d’hommes célèbres qui certainement avaient plus de droit que moi. Ils m’ont reçu mon Guitarrero et au Salon il a trouvé des amateurs. J’attends réponse, malgré tout cela j’ai peur de ne pas le vendre.

le droit d’être mécontent car on en a refusé à une foule d’hommes célèbres qui certainement avaient plus de droit que moi. Ils m’ont reçu mon Guitarrero et au Salon il a trouvé des amateurs. J’attends réponse, malgré tout cela j’ai peur de ne pas le vendre.