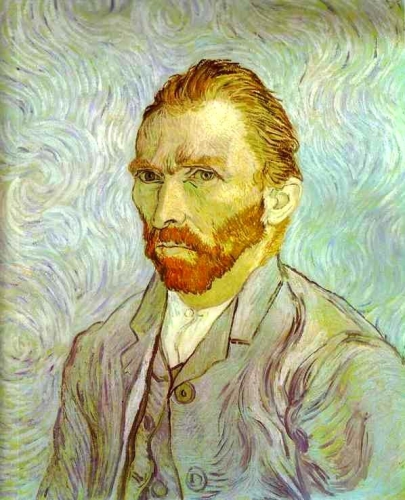

CORRESPONDANCE - EXTRAITS CHOISIS

Vincent Van Gogh – Epis de blé vert, juin 1888, The Israël Museum, Jérusalem

Les mois de juin et juillet de Vincent sont presque entièrement occupés à peindre des champs de blés. C’est la période des moissons et l’artiste travaille inlassablement sous un soleil de plomb.

Lettre à Emile Bernard – vers le 26 juin 1888

Vincent se livre dans cette lettre à son copain à une longue pensée sur la Bible, le Christ et la science… Pas simple…

Tu fais très bien de lire la Bible. L’étude du Christ donne inévitablement la névrose artistique, surtout dans mon cas où c’est compliqué par le culottage de pipes innombrables.

La bible, c’est le christ, car l’ancien testament tend vers ce sommet. Saint Paul et les évangélistes occupent l’autre pente de la montagne sacrée.

Que c’est petit, cette histoire ! Mon dieu, voilà. Il n’y a donc que ces juifs au monde, qui commencent par déclarer tout ce qui n’est pas eux, impur.

Les autres peuples sous le grand soleil de là-bas, les Egyptiens, les Indiens, les Ethiopiens, Babylone, Ninive, que n’ont ils leurs annales écrites avec le même soin ! Enfin, l’étude de cela c’est beau, et enfin savoir tout lire équivaudrait presque à ne pas savoir lire du tout.

Mais la consolation de cette bible si attristante qui soulève notre désespoir et notre indignation – nous navre pour de bon, tout outrés par sa petitesse et sa folie contagieuse – la consolation qu’elle contient, comme un noyau dans une écorce dure, une pulpe amère, c’est le christ.

[…]

La science – le raisonnement scientifique - me parait être un instrument qui ira bien loin dans la suite.

Car voici : On a supposé la terre plate. C’était vrai ; elle l’est encore aujourd’hui, de Paris à Asnières, par exemple.

Seulement n’empêche que la science prouve que la terre est surtout ronde. Ce qu’actuellement personne ne conteste.

Or, actuellement, on en est encore, malgré ça, à croire que la vie est plate et va de la naissance à la mort.

Seulement, elle aussi, la vie, est probablement ronde, et très supérieure en étendue et capacité à l’hémisphère unique qui nous est à présent connu.

Des générations futures, il est probable, nous éclairciront à ce sujet si intéressant ; et alors la Science elle-même pourrait – ne lui déplaise – arriver à des conclusions plus ou moins parallèles aux dictions du christ relatives à l’autre moitié de l’existence.

[…]

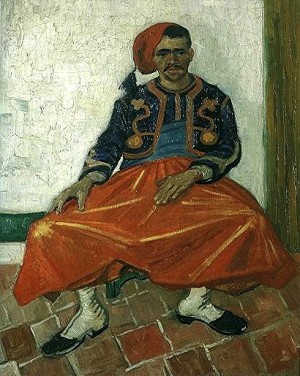

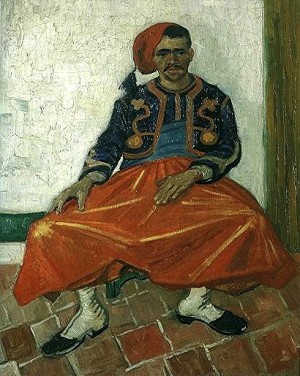

C’est très laid ce que j’ai foutu : un dessin du zouave assis, une esquisse peinte du zouave contre un mur tout blanc, et enfin son portrait contre une porte verte et quelques briques orangées d’un mur. C’est dur et enfin laid et mal foutu. Pourtant, puisque c’est de la vraie difficulté attaquée, ça peut aplanir la route dans l’avenir.

C’est très laid ce que j’ai foutu : un dessin du zouave assis, une esquisse peinte du zouave contre un mur tout blanc, et enfin son portrait contre une porte verte et quelques briques orangées d’un mur. C’est dur et enfin laid et mal foutu. Pourtant, puisque c’est de la vraie difficulté attaquée, ça peut aplanir la route dans l’avenir.

Vincent Van Gogh – Le zouave assis, juin 1888, collection privée

Lettre à Emile Bernard – vers le 27 juin 1888

Vincent Van Gogh – Coucher de soleil sur des champs de blés près d’Arles, juin 1888, Kunstmuseum, Winterthur

Mais puisque actuellement je peins la même campagne de la Crau et Camargue – quoiqu’à un endroit un peu divergent – toutefois il pourrait y demeurer certains rapports de couleur. Qu’en sais-je ? Involontairement, j’ai de temps en temps pensé à Cézanne, justement lorsque je me suis rendu compte de sa touche si malhabile dans certaines études – passe moi le mot malhabile – vu qu’il a exécuté les dites études probablement lorsque le mistral soufflait.

Ayant affaire à la même difficulté la moitié du temps, je m’explique la raison pourquoi la touche de Cézanne est tantôt très sûre et tantôt parait maladroite. C’est son chevalet qui branle.

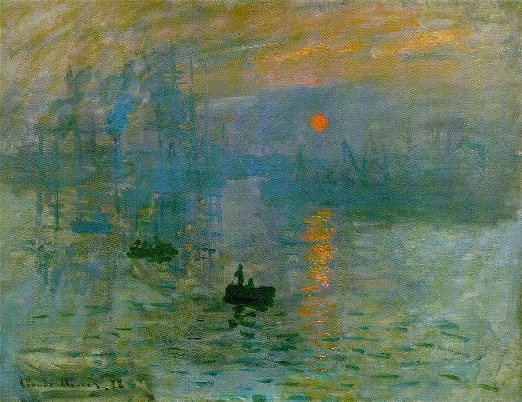

J’ai quelquefois travaillé excessivement vite. Est-ce un défaut ? Je n’y peux rien. Ainsi une toile de 30, « Le soir d’été », je l’ai peinte en une seule séance.

Y revenir, pas possible ; la détruire ? Pourquoi ? Puisque je suis sorti dehors, en plein mistral, exprès pour faire cela. N’est-ce pas plutôt l’intensité de la pensée que le calme de la touche que nous recherchons ; et dans la circonstance donnée de travail primesautier, sur place et sur nature, la touche calme et bien réglée est-elle toujours possible ? Ma foi, il me semble, pas plus que l’escrime à l’assaut.

[…]

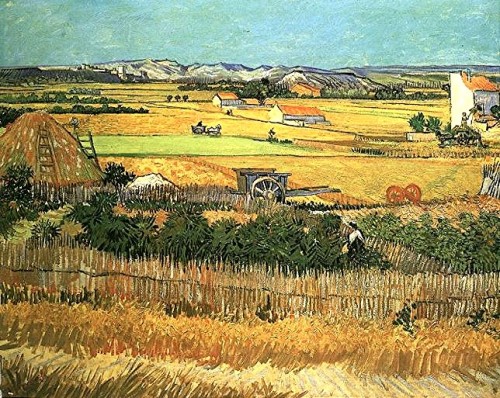

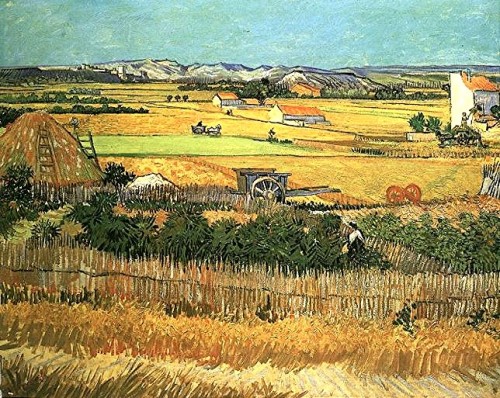

Vincent Van Gogh – Moisson à La Crau avec Montmajour au loin, juin 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam

C’est que sa fatigue le soleil d’ici ! Je suis de même entièrement incapable de juger mon propre travail. J’ai sept études des blés, des paysages jaunes vieil or, faits vite, vite, vite et pressé comme le moissonneur qui se tait sous le soleil ardent, se concentrant pour en abattre.

Lettre à Théo – vers le 5 juillet 1888

Hier j’étais au soleil couchant dans une bruyère pierreuse où croissent des chênes très petits et tordus, dans le fond une ruine sur la colline, et dans le vallon du blé. C’était romantique, on ne peut davantage, à la Monticelli, le soleil versait des rayons très jaunes sur les buissons et le terrain, absolument une pluie d’or.

Et toutes les lignes étaient belles, l’ensemble d’une noblesse charmante. On n’aurait pas du tout été surpris de voir surgir soudainement des cavaliers et des dames revenant d’une chasse au faucon, ou d’entendre la voix d’un vieux troubadour Provençal. Les terrains semblaient violets, les lointains bleus. J’en ai rapporté une étude d’ailleurs, mais qui reste bien en dessous de ce que j’avais voulu faire.

Lettre à Théo – vers le 10 juillet 1888

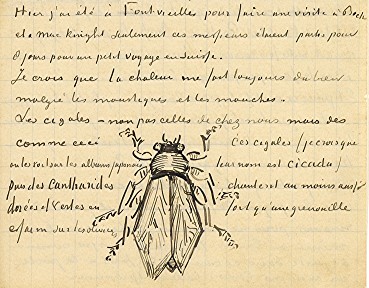

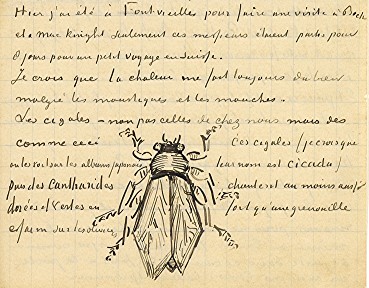

Les cigales, non pas celles de chez nous mais des comme ceci, on les voit sur les albums japonais. Puis des Cantharides dorées et vertes en essaim sur les oliviers. Ces cigales (je crois que leur nom est cicada) chantent au moins aussi fort qu’une grenouille.

Vincent Van Gogh – Croquis d’une cigale, juillet 1888

[…]

Xantippe, la mère Tanguy et d’autres dames ont, par un caprice étrange de la nature, le cerveau en silex ou pierre à fusil. Certes ces dames sont bien davantage nuisibles dans la société civilisée dans laquelle elles circulent que les citoyens mordus par des chiens enragés qui habitent l’institut Pasteur. Aussi le père Tanguy aurait mille fois raison de tuer sa dame.... mais il ne le fait pas plus que Socrate…

[…]

L’humour si particulier de Vincent m’amuse toujours.

Te rappelles tu dans Guy de Maupassant le monsieur chasseur de lapins et autre gibier qui avait si fort chassé pendant 10 ans et s’était tellement éreinté à courir après le gibier, qu’au moment où il voulait se marier il ne bandait plus, ce qui lui causait les plus grandes inquiétudes et consternations.

Sans être dans le cas de ce monsieur en tant que quant à devoir ou vouloir me marier, quant au physique je commence à lui ressembler.

Selon l’excellent maître Ziem, l’homme devient ambitieux du moment qu’il ne bande plus. Or si cela m’est plus ou moins égal de bander ou pas, je proteste lorsque cela doit fatalement me mener à l’ambition.

[…]

Cette pensée est désarmante de simplicité…

Les peintres – pour ne parler que d’eux – étant morts et enterrés, parlent à une génération suivante ou à plusieurs générations suivantes par leurs oeuvres. Est-ce là tout ou y a-t-il même encore plus ? Dans la vie du peintre peut-être la mort n’est pas ce qu’il y aurait de plus difficile.

Moi je déclare ne pas en savoir quoi que ce soit, mais toujours la vue des étoiles me fait rêver aussi simplement que me donnent à rêver les points noirs représentant sur la carte géographique villes et villages. Pourquoi, me dis je, les points lumineux du firmament nous seraient-elles moins accessibles que les points noirs sur la carte de France ?

Si nous prenons le train pour nous rendre à Tarascon ou à Rouen, nous prenons la mort pour aller dans une étoile.

Ce qui est certainement vrai dans ce raisonnement, c’est qu’étant en vie nous ne pouvons pas nous rendre dans une étoile, pas plus qu’étant morts nous puissions prendre le train.

Enfin il ne me semble pas impossible que le choléra, la gravelle, la phtisie, le cancer, soient des moyens de locomotion céleste, comme les bateaux à vapeur, les omnibus et le chemin de fer en soient de terrestres.

Mourir tranquillement de vieillesse serait y aller à pied.

Pour le moment je vais me coucher car il est tard et je te souhaite bonne nuit.

Lettre à Emile Bernard – vers le 29 juillet 1888

Réflexions sur la peinture

Ah !... Rembrandt !.... […] Je viens de trouver et d’acheter ici une petite eau-forte d’après Rembrandt, une étude d’homme nu, réaliste et simple. Il est debout, appuyé contre une porte ou colonne, dans un intérieur sombre, un rayon d’en haut frise la figure baissée et les grands cheveux roux. On dirait un Degas, pour le corps vrai et senti dans son animalité.

[…]

Ce serait une fête pour moi que de passer une matinée avec toi dans la galerie des Hollandais du Louvre. Tout cela ne se décrit guère, mais, devant les tableaux, je pourrais te montrer des merveilles et des miracles qui pour moi font que les primitifs n’ont pas du tout - en premier lieu et le plus directement - mon admiration.

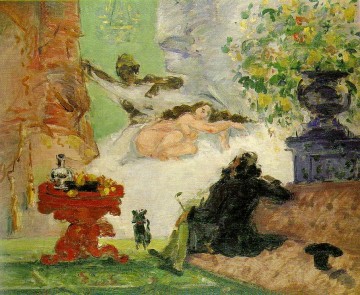

Que veux tu, je suis si peu excentrique ; une statue grecque, un paysan de Millet, un portrait hollandais, une femme nue de Courbet ou de Degas, ces perfections calmes et modelées font que bien d’autres choses, les primitifs comme les japonais, me paraissent de l’écriture à la plume. Cela m’intéresse infiniment, mais une chose complète, une perfection nous rend l’infini tangible ; et jouir d’une telle chose, c’est comme le coït, le moment de l’infini.

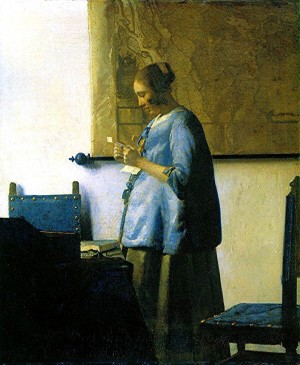

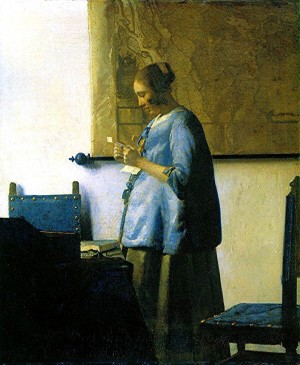

Ainsi, connais tu un peintre nommé Vermeer qui, par exemple, a peint une dame hollandaise très belle, enceinte. La palette de cet étrange peintre est : bleu, jaune citron, gris perle, noir, blanc. Certes, il y a dans ses rares tableaux, à la rigueur, toutes les richesses d’une palette complète ; mais l’arrangement jaune citron, bleu pâle, gris perle, lui est aussi caractéristique que le noir, blanc, gris, rose, l’est à Vélasquez.

Ainsi, connais tu un peintre nommé Vermeer qui, par exemple, a peint une dame hollandaise très belle, enceinte. La palette de cet étrange peintre est : bleu, jaune citron, gris perle, noir, blanc. Certes, il y a dans ses rares tableaux, à la rigueur, toutes les richesses d’une palette complète ; mais l’arrangement jaune citron, bleu pâle, gris perle, lui est aussi caractéristique que le noir, blanc, gris, rose, l’est à Vélasquez.

Johannes Vermeer - La femme en bleu lisant une lettre, 1663, Amsterdam, Rijskmuseum

[…]

Ainsi Rembrandt a peint des anges. Il fait un portrait de soi-même, vieux, édenté, ridé, coiffé d’un bonnet de coton, tableau d’après nature, dans un miroir. Il rêve, rêve et sa brosse recommence son propre portrait, mais de tête, et l’expression en devient plus navrée et plus navrante. Il rêve, rêve encore, et pourquoi ou comment, je ne sais, mais ainsi que Socrate et Mahomet avaient un génie familier, Rembrandt, derrière ce vieillard qui a une ressemblance avec lui-même, peint un ange surnaturel au sourire à la Vinci.

C’est très laid ce que j’ai foutu : un dessin du zouave assis, une esquisse peinte du zouave contre un mur tout blanc, et enfin son portrait contre une porte verte et quelques briques orangées d’un mur. C’est dur et enfin laid et mal foutu. Pourtant, puisque c’est de la vraie difficulté attaquée, ça peut aplanir la route dans l’avenir.

C’est très laid ce que j’ai foutu : un dessin du zouave assis, une esquisse peinte du zouave contre un mur tout blanc, et enfin son portrait contre une porte verte et quelques briques orangées d’un mur. C’est dur et enfin laid et mal foutu. Pourtant, puisque c’est de la vraie difficulté attaquée, ça peut aplanir la route dans l’avenir.

Ainsi, connais tu un peintre nommé Vermeer qui, par exemple, a peint une dame hollandaise très belle, enceinte. La palette de cet étrange peintre est : bleu, jaune citron, gris perle, noir, blanc. Certes, il y a dans ses rares tableaux, à la rigueur, toutes les richesses d’une palette complète ; mais l’arrangement jaune citron, bleu pâle, gris perle, lui est aussi caractéristique que le noir, blanc, gris, rose, l’est à Vélasquez.

Ainsi, connais tu un peintre nommé Vermeer qui, par exemple, a peint une dame hollandaise très belle, enceinte. La palette de cet étrange peintre est : bleu, jaune citron, gris perle, noir, blanc. Certes, il y a dans ses rares tableaux, à la rigueur, toutes les richesses d’une palette complète ; mais l’arrangement jaune citron, bleu pâle, gris perle, lui est aussi caractéristique que le noir, blanc, gris, rose, l’est à Vélasquez.

Rassure-toi, soeurette, tu es bien représentée ! J’ai exposé 9 œuvres pour lesquelles tu m’avais servi 7 fois de modèle. Il y avait trois aquarelles, deux pastels, dont ton portrait de 1871, Madame Pontillon, alors que tu étais enceinte de Blanche, et quatre huiles : La lecture, Le port de Cherbourg, Cache-cache et, mon préféré, Le berceau. Cette dernière toile, où je te représente au chevet du berceau de Blanche qui venait de naître, a beaucoup plu. Monet ne cessait de venir la voir. « C’est délicieux, disait-il ».

Rassure-toi, soeurette, tu es bien représentée ! J’ai exposé 9 œuvres pour lesquelles tu m’avais servi 7 fois de modèle. Il y avait trois aquarelles, deux pastels, dont ton portrait de 1871, Madame Pontillon, alors que tu étais enceinte de Blanche, et quatre huiles : La lecture, Le port de Cherbourg, Cache-cache et, mon préféré, Le berceau. Cette dernière toile, où je te représente au chevet du berceau de Blanche qui venait de naître, a beaucoup plu. Monet ne cessait de venir la voir. « C’est délicieux, disait-il ».

noir sur une jupe rouge, concentrée sur le clavier. Les deux personnages se tiennent un peu raides debout de chaque côté du dossier de la chaise bleutée à tête de lion qui les sépare. Le gentilhomme regarde affectueusement la jeune femme… Un professeur ou un amant ? A moins que ce ne soit l’amour de la musique qui les rapproche comme le suggère l’inscription en latin inscrite sur le couvercle du virginal aux éléments décoratifs d’une extrême finesse : MUSICA LAETITIAE COMES, MEDICINA DELORUM (La musique, compagne de la joie, médecine de la douleur).

noir sur une jupe rouge, concentrée sur le clavier. Les deux personnages se tiennent un peu raides debout de chaque côté du dossier de la chaise bleutée à tête de lion qui les sépare. Le gentilhomme regarde affectueusement la jeune femme… Un professeur ou un amant ? A moins que ce ne soit l’amour de la musique qui les rapproche comme le suggère l’inscription en latin inscrite sur le couvercle du virginal aux éléments décoratifs d’une extrême finesse : MUSICA LAETITIAE COMES, MEDICINA DELORUM (La musique, compagne de la joie, médecine de la douleur). visage de la jeune femme : les pieds de son chevalet sur lequel il est en train de peindre la scène, planqué au fond de la pièce. Il ne se montre pas, mais il est bien présent…

visage de la jeune femme : les pieds de son chevalet sur lequel il est en train de peindre la scène, planqué au fond de la pièce. Il ne se montre pas, mais il est bien présent…

des vitraux.

des vitraux.