CORRESPONDANCE - EXTRAITS CHOISIS

« Dans votre société si bien civilisée, il faut que je mène une vie de sauvage. Il faut que je m’affranchisse même des gouvernements. Le peuple jouit de mes sympathies. Il faut que je m’adresse à lui directement, que j’en tire ma science, et qu’il me fasse vivre. Pour cela, je viens donc de débuter dans la grande vie vagabonde et indépendante du bohémien. »

Courrier de Gustave Courbet à Francis et Marie Wey, le 31 juillet 1850

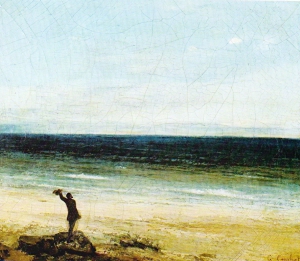

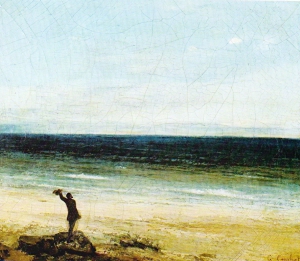

Gustave Courbet – Le bord de la mer à Palavas, 1854, musée Fabre, Montpellier

Lettre à Champfleury – Paris, vers juin 1853

Humour…

On ne peut faire confiance à un ami qui a séduit malhonnêtement une admiratrice du peintre en se faisant passer pour lui…

Bornibus vient de baiser une femme du monde à ce qu’il paraît en mon nom. Aujourd’hui cela se gâte, il ne sait plus comme se tirer du pas. La femme vient de lui écrire une lettre parfumée mais malodorante, insultante au dernier degré. Il paraît que le faux Courbet se serait mal conduit. C’est un homme qui me fait une jolie réputation.

Lettre à Alfred Bruyas (collectionneur et ami, acheteur des « Baigneuses » et de « La fileuse endormie") – Ornans, vers octobre 1853

[…]

J’ai brûlé mes vaisseaux. J’ai rompu en visière avec la société. J’ai insulté tous ceux qui me servaient maladroitement. Et me voici seul en face de cette société.

Il faut vaincre ou mourir. Si je succombe, on m’aura payé cher, je vous le jure. Mais je sens de plus en plus que je triomphe, car nous sommes deux et à l’heure qu’il est, à ma connaissance, seulement peut-être 6 ou 8, tous jeunes, tous travailleurs acharnés, tous arrivés à la même conclusion par des moyens divers. Mon ami, c’est la vérité, j’en suis sûr comme de mon existence, dans un an nous serons un million.

Le peintre revendique le droit de s’émanciper de l’autorité de l’Etat. Il va se faire un ennemi pour des années du directeur des Beaux-Arts de l’Empire dont il raconte longuement leur première rencontre dans cette même lettre à Alfred Bruyas. Je retranscris dans sa quasi-intégralité cette histoire édifiante sur la pensée et la personnalité de Courbet.

Je désire vous raconter un fait.

Avant que je ne quitte Paris, M. Nieuwerkerke, directeur des Beaux-Arts, m’a fait inviter à déjeuner au nom du Gouvernement et, de crainte que je refuse son invitation, il avait pris pour ambassadeurs MM. Chenavard et Français, deux satisfaits, deux décorés.

Je dois dire à leur honte qu’ils remplissaient un rôle gouvernemental vis-à-vis de moi. Ils préparaient mon esprit à la bienveillance et secondaient les vues de M. le directeur. D’autre part, ils auraient été contents que je me vendisse comme eux.

Après qu’ils m’eurent bien conjuré d’être ce qu’ils appelaient « bon enfant », nous nous rendîmes au déjeuner, chez Douix, au Palais-Royal où M. Nieuwerkerke nous attendait. Aussitôt qu’il m’aperçut, il s’élança sur moi en me pressant les mains et s’écriant qu’il était enchanté de mon acceptation, qu’il voulait agir franchement avec moi et qu’il ne dissimulait pas qu’il venait pour me convertir. […] Il continua en me disant que le gouvernement était désolé de me voir aller seul, qu’il fallait modifier mes idées, mettre de l’eau dans mon vin, qu’on était tout porté pour moi, que je devais pas faire la mauvaise tête, etc., toutes sortes de sottises de ce genre. Puis il termina le discours d’entrée en me disant que le gouvernement désirait que je fasse un tableau dans toute ma puissance pour l’Exposition de 1855. […] Il mettrait pour condition que je présente une esquisse et que le tableau fait, il serait soumis à un comité d’artistes que je choisirais et à un comité qu’il choisirait de son côté.

Je vous laisse penser dans quelle fureur je suis entré après une pareille ouverture. Je répondis immédiatement que je ne comprenais absolument rien à tout ce qu’il venait de dire. […] Je continuai en lui disant que je considérais son gouvernement comme un simple particulier, que lorsque mes tableaux lui plairaient, il était libre de me les acheter. […] Je continuai en lui disant que j’étais seul juge de ma peinture que j’avais fait non pour faire de l’art pour l’art, mais bien pour conquérir ma liberté intellectuelle et que j’étais arrivé par l’étude de la tradition à m’en affranchir et que moi seul, de tous les artistes français mes contemporains, avais la puissance de rendre et traduire d’une façon originale et ma personnalité et ma société. Ce à quoi il me répondit : « M. Courbet, vous êtes bien fier ? – Je m’étonne lui dis-je, que vous vous en aperceviez seulement. Monsieur, je suis l’homme le plus fier et le plus orgueilleux de France. »

Cet homme, qui est le plus inepte que j’ai rencontré peut-être de ma vie, me regardait avec des yeux hébétés. Il était d’autant plus stupéfait, qu’il avait dû promettre à ses maîtres et aux dames de la cour qu’il allait leur faire voir comment on achetait un homme pour 20 ou 30 mille ! Il me demanda encore si je n’enverrais rien à cette exposition. Je répondis que je ne concourais jamais puisque je n’admettais pas de juges, que pourtant il pourrait se faire que je leur envoie par cynisme mon « Enterrement » qui était mon début et mon exposé de principes.

[…]

Il continua en me disant qu’il était bien malheureux qu’il se trouve au monde des gens comme vous, qu’ils étaient nés pour perdre les plus belles organisations et que j’en serais un exemple frappant. Je me suis mis à rire aux larmes en lui assurant qu’il n’y aurait que lui et les académies qui en souffriraient.

Je n’ose vous parler d’avantage de cet homme, je crains de vous ennuyer par trop.

[…]

Lettre à Alfred Bruyas – Ornans, vers le 3 mai 1854

J’ai fait dans ma vie bien des portraits de moi, au fur et à mesure que je changeais de situation d’esprit ; j’ai écrit ma vie, en un mot. Le troisième était le portrait d’un homme râlant et mourant.

Gustave Courbet – L’homme blessé, 1854, musée d’Orsay, Paris

[…] Oui, mon cher ami, j’espère dans ma vie réaliser un miracle unique, j’espère vivre de mon art pendant toute ma vie sans m’être jamais éloigné d’une ligne de mes principes, sans jamais avoir menti un seul instant à ma conscience, sans même avoir jamais fait de la peinture large comme la main pour faire plaisir à qui que ce soit, ni pour être vendue.

J’ai toujours dit à mes amis (qui s’épouvantaient de ma vaillance et qui craignaient pour moi-même) : ne craignez rien. Devrais-je parcourir le monde entier, je suis sûr de trouver des hommes qui me comprendront ; n’en trouverais-je que cinq ou six, ils me feront vivre, ils me sauveront.

Me voilà prêt, je pars pour Montpellier. Je quitterai Ornans lundi prochain. […] J’ai hâte de partir, car je me réjouis beaucoup de ce voyage, de vous voir et du travail que nous ferons ensemble.

Gustave Courbet – La rencontre, ou Bonjour monsieur Courbet, 1854, musée Fabre, Montpellier

Durant cet été 1854, chez Alfred Bruyas, l’artiste va peindre « La rencontre ou Bonjour Monsieur Courbet », l’emblème du musée Fabre à Montpellier. Il s’agit certainement de l’œuvre la plus populaire de l’artiste car souvent reproduite.

Théophile Silvestre donne une description de la scène : « Par un midi torride, éclatant et poudreux de juin 1854, M. Bruyas, revenant de la ville de Mey, et Courbet arrivant d’Ornans, se rencontrent, l’un attendant l’autre : - Salut ! – M. Bruyas, précédé de son chien Breton et suivi de son domestique Calas ; Courbet, sac au dos, guêtré, en manches de chemise, bourdon en main, plus fier que la fierté, et portant dans les cieux son front audacieux. M. Bruyas est cordial et simple, le bon Calas respectueux, Breton étonné, et Courbet est… Courbet. »

Le collectionneur Alfred Bruyas, avec l’aide de Courbet, compte jouer un rôle prépondérant dans le développement de la peinture de son temps. Ils ont l’un et l’autre une même foi dans l’art et dans son pouvoir de transformer la société toute entière.

Dans ce tableau, le peintre reprend le schéma de l’estampe populaire. Artiste voyageur par excellence, il se montre dans l’image d’un marcheur infatigable déterminant un comportement indépendant sur le plan moral et social.

Le 5 mars 1855, il écrit à Bruyas : « Mon ami Français me dit qu’il a vu une photographie de « La rencontre » et que ce tableau fait déjà beaucoup de bruit dans Paris. »

Le 11 mai 1855, il lui dit, enthousiaste : « Votre tableau « La rencontre » fait un effet extraordinaire. Dans Paris on le nomme : « Bonjour Monsieur Courbet », et les gardiens de l’exposition sont déjà occupés à conduire les étrangers devant mes tableaux, « Bonjour Monsieur Courbet » a un succès général. »

Une fois de plus, Courbet a réussi à créer l’événement. Son tableau est moqué, caricaturé :

Le dessinateur Quillenbois, dans « L’illustration" le 21 juillet 1855, montre deux hommes se

prosternant devant Courbet : « L’adoration de M. Courbet, imitation réaliste de l’adoration des mages. »

prosternant devant Courbet : « L’adoration de M. Courbet, imitation réaliste de l’adoration des mages. »

Amusant… Cette caricature montre bien le côté messianique du peintre qui horripilait tant Baudelaire. En effet, il se présentait volontiers, comme le tableau l’inspire, un apôtre prêchant la bonne parole du réalisme. Parfois, il nommait son autoportrait « L’homme à la pipe », cédé à Bruyas, « Le Christ à la pipe ».

La chansonnette s’en donne également à cœur joie :

« As-tu vu la binette

La binette, nette, nette

As-tu vu la binette

La binette au grand Courbet ? »

Lettre à Alfred Bruyas – Ornans, vers novembre 1854

J’ai eu bien des tourments depuis vous. Ma vie est si pénible que je commence à croire que mes facultés morales s’usent. Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l’intérieur le chagrin, l’amertume, et une tristesse qui s’attache au cœur comme un vampire. Dans la société où nous vivons il ne faut pas beaucoup travailler pour trouver le vide. Il y a vraiment tant de bêtes, que c’est décourageant, à tel point qu’on redoute de développer son intelligence dans la crainte de se trouver dans une solitude absolue.

[…] Malgré tout cela, je suis parvenu à faire l’esquisse de mon tableau*. […] Cela fait le tableau le plus surprenant qu’on puisse imaginer. Il y a 30 personnages grands comme nature. C’est l’histoire morale et physique de mon atelier. Ce sont tous les gens qui me servent et participent à mon action.

[…] J’espère faire passer la société dans mon atelier, faire connaître ainsi mes propensions et mes répulsions. J’ai deux mois et demi pour l’exécution et il faudra encore que j’aille à Paris faire les nus, si bien que, tout compté, j’ai deux jours par personnage. Vous voyez que je n’ai pas à m’amuser.

* Le peintre commence à travailler sur une toile de très grand format, immense fresque qui sera appelée « L’atelier du peintre ». Il espère qu’elle sera prête pour l’Exposition Universelle de 1855. J’en parlerai dans le prochain article.

Gustave Courbet – Autoportrait au col rayé, 1854, musée Fabre, Montpellier

Curieux, je suis entré dans toutes les maisons composant ce village minéral construit avec des pierres trouvées sur place : feuilles de calcaire se détachant du rocher ou pierres des champs. On les appelait « Lauzes ». D’environ 10 centimètres d’épaisseur, elles étaient assemblées sur plusieurs rangs de plaquettes afin de former des murs épais.

Curieux, je suis entré dans toutes les maisons composant ce village minéral construit avec des pierres trouvées sur place : feuilles de calcaire se détachant du rocher ou pierres des champs. On les appelait « Lauzes ». D’environ 10 centimètres d’épaisseur, elles étaient assemblées sur plusieurs rangs de plaquettes afin de former des murs épais. comportent le plus souvent qu’une seule pièce et une ou deux étroites ouvertures. A l’intérieur, des cavités aménagées dans l’épaisseur des murs servent de placards ou de rangements. Le plus étonnant est que la température y demeure constante en toutes saisons.

comportent le plus souvent qu’une seule pièce et une ou deux étroites ouvertures. A l’intérieur, des cavités aménagées dans l’épaisseur des murs servent de placards ou de rangements. Le plus étonnant est que la température y demeure constante en toutes saisons.

J’imagine quelques habitants du village assis sur ce banc le soir, après leur journée de travail, humant le souffle du mistral avant de rentrer à l’abri de leur cabane pour la nuit.

J’imagine quelques habitants du village assis sur ce banc le soir, après leur journée de travail, humant le souffle du mistral avant de rentrer à l’abri de leur cabane pour la nuit.

mérité.

mérité. Je ne sais de quelle nationalité était ce couple de jeunes touristes. Allemand ? Peut-être hollandais ? J’étais seul avec eux au pied de ce pont romain, vestige de l’antique voie Domitienne. Ils me tendirent leur minuscule appareil numérique : « Merci ! Photo de nous devant pont ! Appuyez ici ! ». Ce fut vite expédié : un cliché en largeur montrant le pont en entier, un autre dans le sens de la hauteur cadrant le couple tendrement enlacé, un sourire béat les unissant. « Très beau ! Merci !dirent-ils, satisfaits d’avoir été immortalisés devant cette ruine ancestrale. »

Je ne sais de quelle nationalité était ce couple de jeunes touristes. Allemand ? Peut-être hollandais ? J’étais seul avec eux au pied de ce pont romain, vestige de l’antique voie Domitienne. Ils me tendirent leur minuscule appareil numérique : « Merci ! Photo de nous devant pont ! Appuyez ici ! ». Ce fut vite expédié : un cliché en largeur montrant le pont en entier, un autre dans le sens de la hauteur cadrant le couple tendrement enlacé, un sourire béat les unissant. « Très beau ! Merci !dirent-ils, satisfaits d’avoir été immortalisés devant cette ruine ancestrale. »

prosternant devant C

prosternant devant C

médite sur son ouvrage. Une harmonie en bleu et jaune… Contrairement à la plupart des toiles de l’artiste, la lumière n’est pas filtrée par une fenêtre à petits carreaux venant de la gauche. Elle tombe de la droite sur le profil de la jeune femme.

médite sur son ouvrage. Une harmonie en bleu et jaune… Contrairement à la plupart des toiles de l’artiste, la lumière n’est pas filtrée par une fenêtre à petits carreaux venant de la gauche. Elle tombe de la droite sur le profil de la jeune femme. contrastes devant le paysage convoité. Il ne s’agit pas d’un clair-obscur à la Rembrandt où les ombres sont réservées à l’arrière-plan ; ici de fines nuances colorées dispersent les sombres et les clairs sur l’ensemble du motif. Des teintes complémentaires judicieusement juxtaposées se répondent entre elles et égayent l’œil : le bleu du coussin contre le jaune du corsage ; des fils rouges s’échappent du sac à couture et se déversent sur le tapis vert de la table. Des gouttelettes de peinture essaiment les fils ainsi que le col du corsage. Les contours du visage et des mains du personnage sont peu marqués : curieuse impression de pas fini, peu courante dans la peinture de cette époque.

contrastes devant le paysage convoité. Il ne s’agit pas d’un clair-obscur à la Rembrandt où les ombres sont réservées à l’arrière-plan ; ici de fines nuances colorées dispersent les sombres et les clairs sur l’ensemble du motif. Des teintes complémentaires judicieusement juxtaposées se répondent entre elles et égayent l’œil : le bleu du coussin contre le jaune du corsage ; des fils rouges s’échappent du sac à couture et se déversent sur le tapis vert de la table. Des gouttelettes de peinture essaiment les fils ainsi que le col du corsage. Les contours du visage et des mains du personnage sont peu marqués : curieuse impression de pas fini, peu courante dans la peinture de cette époque.

masse brune de tissu est coupée par une diagonale de lumière. Ainsi, deux triangles séparent la composition : pénombre et clarté, formant un contraste puissant. A l’origine, le peintre avait placé une carte murale sur le mur et un luth sur la chaise. Trop de détails... Il les enleva afin d'orienter l’attention uniquement sur le personnage.

masse brune de tissu est coupée par une diagonale de lumière. Ainsi, deux triangles séparent la composition : pénombre et clarté, formant un contraste puissant. A l’origine, le peintre avait placé une carte murale sur le mur et un luth sur la chaise. Trop de détails... Il les enleva afin d'orienter l’attention uniquement sur le personnage.

La ruelle au côté d’un garçonnet, et une toute jeune fille portant un bébé dans ses bras à l’extrémité gauche de la petite bande de sable rosé dans La vue de Delft… Comment se fait-il que les petits minois espiègles de ses propres enfants ne l’aient jamais inspiré ? C’est presque incroyable pour un homme qui eut une telle progéniture !

La ruelle au côté d’un garçonnet, et une toute jeune fille portant un bébé dans ses bras à l’extrémité gauche de la petite bande de sable rosé dans La vue de Delft… Comment se fait-il que les petits minois espiègles de ses propres enfants ne l’aient jamais inspiré ? C’est presque incroyable pour un homme qui eut une telle progéniture !